X線望遠鏡研究と400mハードル競技、2つのフィールドを駆け抜ける

大学院 理工学研究科 理工学専攻 基礎科学コース 博士前期課程1年

OVERTURE

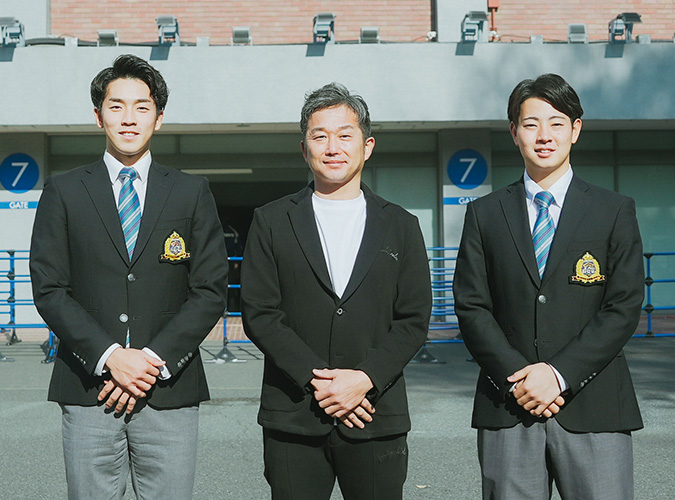

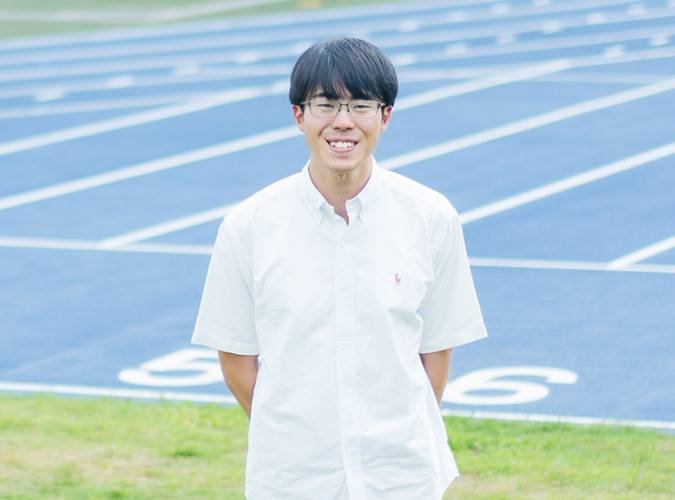

学部時代に陸上競技部で主将を務めた狩野健太さんは、4年次に関東インカレ男子2部「400mハードル」種目で、青山学院大学として50年ぶりとなる優勝を成し遂げました。大学院理工学研究科に進学した後は、宇宙物理学の研究と日本選手権出場という目標に向かって歩みを進めています。

“最も過酷なトラック種目”400mハードルに

魅せられ、関東インカレ優勝

中学校の部活動で陸上競技を始め、高校からは400mハードルを専門種目に取り組んでいます。400mハードルは、400mを走り切るスピードと持久力、ハードルを跳ぶ技術、ハードル間の歩数のコントロールなど、さまざまな能力が求められる競技です。陸上のトラック種目の中でも「最も過酷な種目」と言われることもあります。しかし、それは裏を返せば、タイムを伸ばすために工夫できるポイントがたくさんある、ということでもあります。走力を上げれば当然速くなりますし、ハードルの技術を磨けば、さらにタイムを縮めることができる。そうした「やり込み要素」が多いところに魅力を感じて、高校・大学、そして大学院の現在まで、この種目に打ち込んでいます。

青山学院大学の陸上競技部(男子)は、関東学生陸上競技連盟の2部に所属しています。私は関東学生陸上競技対校選手権大会(通称・関東インカレ)の「男子400mハードル」種目で1年次から毎年決勝に進出してきましたが、なかなか頂点には手が届かず、4年次だった昨年、ようやく念願の初優勝を果たすことができました。青学の選手がこの種目で優勝するのは50年ぶりのことであり、私の優勝タイム「50秒90」は、2部の歴代優勝者の中で2番目に速いタイムです。100年以上の歴史を持つ大会で、自分の名前と好記録を残せたことに、大きな誇りを感じています。

高校時代から同じ種目で競い合ってきた他大学の同級生たちと、大学最終学年のレースで再び一緒に走れたことも、とてもうれしかったです。私たちの代は、高校3年のときにコロナ禍の影響で部活動が制限され、インターハイも中止になってしまいました。そのような環境下で、高校を最後に競技から離れた選手も少なくありません。制限のある状況のなかで、「最後にもう一度同級生と勝負したい」という思いを胸に、大学でも陸上を続けてきたライバルたちと再び同じ舞台に立てたことは、私にとって大きな意味があり、忘れられない思い出になりました。

物理の知識がつながる宇宙物理学の魅力に引かれて、

大学院でX線望遠鏡の開発に取り組む

コロナ禍の影響で、高校3年の部活動が制限されてしまった分、勉強に集中できる時間が増え、さまざまな教科にじっくり取り組むことができました。中でも特に面白いなと感じたのが物理です。身の回りの自然現象の裏に「こんな法則が隠れているんだ!」と知ることが楽しくて、もっと深く学びたいという気持ちが芽生えました。その思いから、大学受験では物理学が学べる学部・学科に絞って志望校を選びました。青山学院大学の理工学部は、3年間で基礎をしっかり学び、4年進級時に研究室を選べるというカリキュラムが特徴です。物理のどの分野を学びたいのか、まだ明確に決まっていなかった当時の私にとって、柔軟に専門分野を考えられる物理科学科は、とても魅力的でした。

入学後、物理学の各分野を幅広く学び、その中から研究領域として選んだのが、宇宙物理学です。私が宇宙物理学に魅力を感じる理由は、物理学の多様な分野を複合的に扱う点にあり、力学や電磁気学など、これまで学んできた知識が宇宙の現象を理解するうえでつながっていく実感が得られます。その面白さに引かれて、学部4年次から、高エネルギー天体物理学や放射線計測学を専門とする吉田 篤正先生の研究室に所属し、衛星搭載を想定した新たなX線望遠鏡の開発に取り組んでいます。

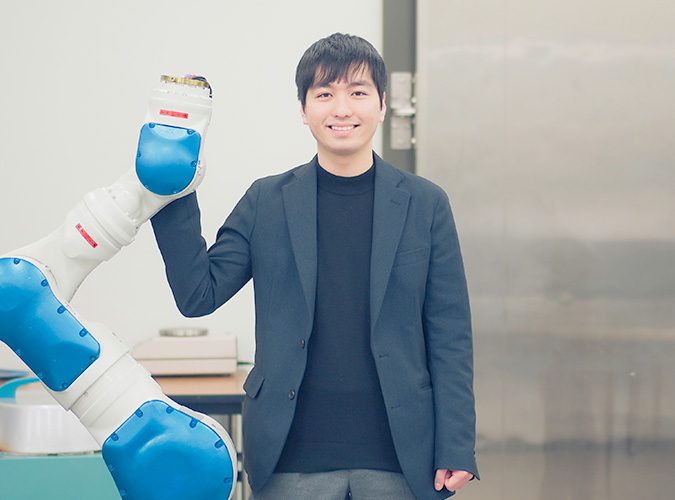

X線望遠鏡は、可視光をとらえる一般的な望遠鏡とは異なり、天体が放つX線を観測するための望遠鏡です。X線は地球の大気によって遮られてしまうため、観測するためにはX線望遠鏡を人工衛星に搭載する必要があります。そのため、小型・軽量であること、そして高い観測精度が求められます。

現在、私が取り組んでいる研究は、「ガラスリボン」という素材を用いたX線望遠鏡の実用化です。ガラスリボンは、表面が非常に滑らかで、X線を集光する反射鏡として適しているうえ、とても薄く、フィルムのように柔軟に曲げたり巻いたりできるという特徴があります。従来の素材よりも形状の自由度が高いので、X線望遠鏡を搭載する人工衛星の軽量化につながるといったメリットもあります。

研究では、性能の高さと小型・軽量の両立を目指し、X線望遠鏡のサイズや部品の素材などを一から検討し、さまざまな条件下でシミュレーションを重ねながら、最適な設計を模索しています。

大学院でも競技を続けた理由とは?研究と競技の相互作用

大学院に進学しようと決めたのは、4年次で研究室に配属されてすぐのことでした。X線望遠鏡の研究が本当に面白くて、「卒業までの1年間では足りない、もっと深く取り組みたい!」と思えたからです。

一方で、大学院でも陸上競技を続けるかどうかについては、本当に悩みました。研究と競技の両立は理想ではあるものの、これまでの経験から決して簡単なことではないとわかっていたからです。学部4年次、陸上競技部(短距離ブロック)の部員として迎えた最後の年に、関東インカレで優勝という結果を残せたことで、「やりきった」という達成感もありました。だからこそ、競技を離れるにはいいタイミングかもしれない――そんな思いが頭をよぎったこともありました。

悩みながらも、「レースや練習が楽しい!」という気持ちだけは変わりませんでした。仲間と一緒にアップをして、レースで競い合い、反省したり練習メニューを共有したりする時間が、本当に楽しかった。「せっかくこんなに楽しいことを見つけられたのだから、今やめてしまうのはもったいない」と思い直し、大学院でも競技を続けることに決めました。

研究と競技は一見まったく別物のように思えるかもしれませんが、実は互いに深く関わり合っていると感じています。たとえば、練習や試合のデータ解析の際には、研究の視点や思考がとても役立っています。以前は単にタイムを比較するだけでしたが、研究を始めてからは視野が広がり、天候や風向などの条件も含めて、より精度の高い分析ができるようになりました。タイムが伸び悩んだときも、ただ練習量を増やすのではなく、原因を論理的に分析し、効果的な練習メニューを考えられるようになったのは、研究を通して身に付けつつある思考力のおかげです。また、科学的根拠に基づいた練習法やリハビリの情報が必要なときは、関連する研究論文を探して情報を得るようにしています。書籍と変わらない感覚で論文を読めるようになったのも、日常的に研究論文に触れているからこそだと思っています。一方で、競技を通して鍛えられた体力や集中力は、根気強く研究を続けるうえで大きな強みになっています。研究と競技、それぞれが互いを支え合いながら、自分の成長につながっていると実感しています。

大学院で挑む研究と競技のリアル、次の目標は日本選手権出場

今年の第104回関東インカレでは、大学院生が出場する男子3部に出場し、「男子400m」で3位、「男子400mハードル」で優勝という成績を収めました。特に、男子3部での400mハードル優勝は、青山学院大学大学院生として初めての実績です。

とはいえ、研究と競技の両立は、想像以上に難しいものでした。特に大会前は、朝8時半から練習を始め、昼前から15時頃まで授業に出席し、その後は夕方まで研究室にこもった後、夜8時頃まで再び練習という生活を送っています。大学院では、授業や研究の難度も当然上がり、考えるべきことが一気に増え、競技の面でも、前年以上の成績を求められるプレッシャーがあり、体力的にも精神的にもかなりハードです。

大学院入学直後は、練習を「こなす」ことが目的になってしまい、好きで続けたはずの陸上が面白くなくなっていた時期もありました。調子がなかなか上がらず、頑張ると決めたのに実力を発揮できない不甲斐なさを感じることもありました。一番の悩みは、苦労を共有できる大学院競技者の仲間が少ないことです。

現在は、大会に向けて練習に力を入れる時期と、研究に集中する時期のメリハリを意識して、自分なりにバランスを取りながら取り組んでいます。自分が目指す両立を実現するために、今が本当に頑張り時だと思っています。

競技での次の目標は、過去の自分を超えることです。タイムを伸ばすことはもちろん、日本選手権への出場が最大の目標です。大学入学後は年々記録が伸び、高校時代は手が届かなかった全国大会にも初めて出場することができました。大学院での2年間では、さらに高みを目指していきたいと思います。

研究では、X線望遠鏡の開発を進めるとともに、その過程で得られた知見や技術を通して、社会に還元していきたいと考えています。修了後は、これまで支えていただいた方々に恩返しできるよう、今度は自分が「支える側」になりたいという思いも強く持っています。

走るのが好きだから競技を続けられるし、練習で疲れていても研究が楽しいから頑張れる。とてもシンプルですが、「好きだから」という気持ちは、これからもずっと大切にしていきたいと思っています。

理工学部 物理科学科

青山学院大学の理工学部は数学、物理、化学といったサイエンスと、テクノロジーの基礎から最先端を学ぶ環境を整備しています。国際レベルの研究に取り組む教員のもと、最新設備を駆使した実験、演習、研究活動の場を提供するとともに、独自の英語教育を全7学科統一で実施。未来志向のカリキュラムにより、一人一人の夢と可能性を大きく広げます。

物理学はシンプルな根源原理を理解することによって、幅広い科学分野に応用できる学問です。物理科学科では、基礎物理学をはじめ、固体、宇宙、生物といった対象が絞られた分野、さらには超伝導、ナノテクノロジーなどの最先端応用分野まで、さまざまな階層・スケールサイズの物理学をカバーします。充実した設備環境での実験・演習形式の授業により、理解を深め実践力を高めます。