アスリート&大学生として青学だったからこそ頑張ることができた

2023年度 学友会表彰(体育会表彰) 優秀選手

2024年度 学友会表彰(体育会表彰) 最優秀選手

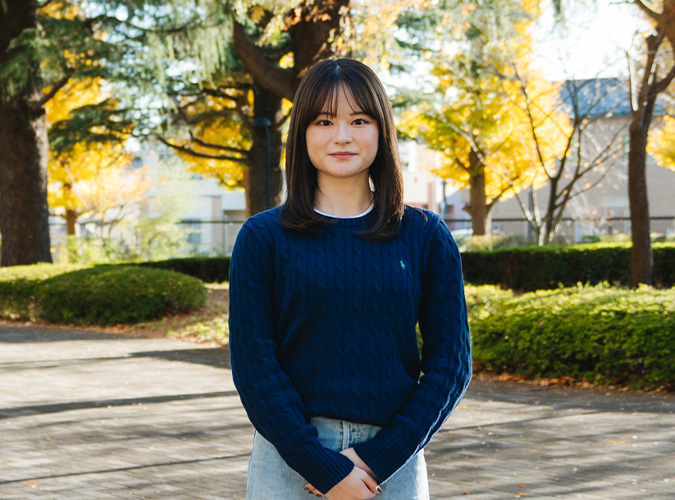

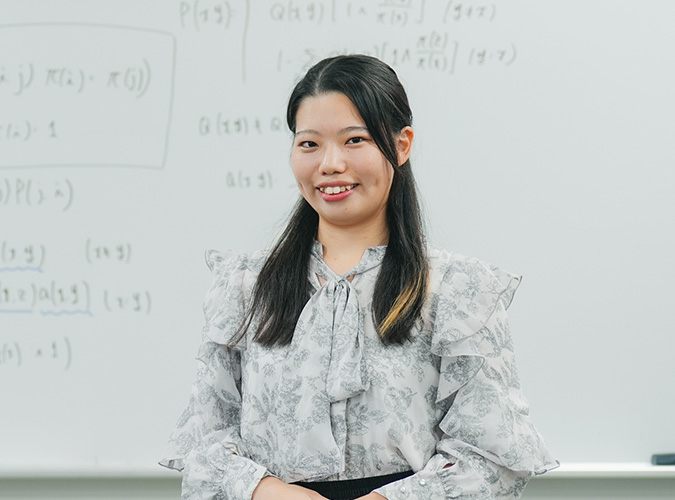

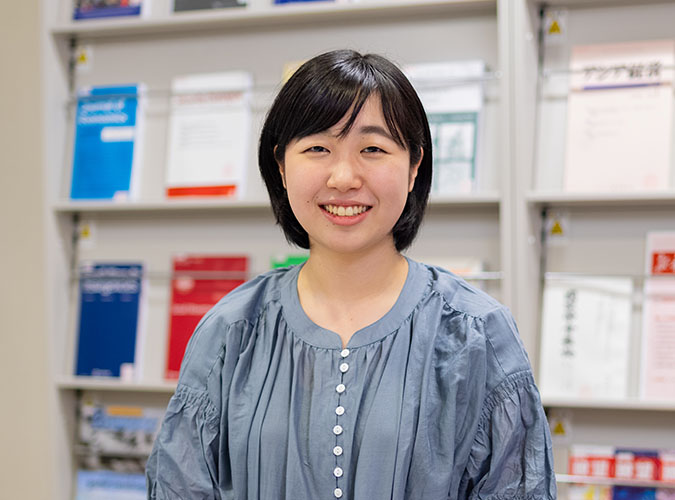

文学部 比較芸術学科 4年

OVERTURE

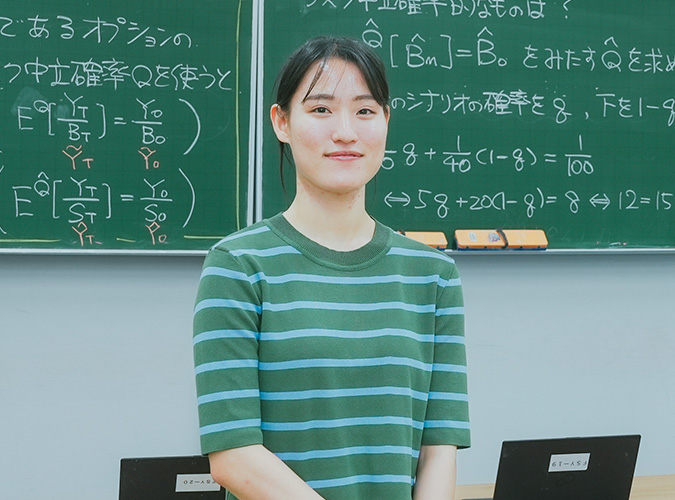

7人制ラグビー女子日本代表として2028 年のロサンゼルス・オリンピック出場を目指す矢崎桜子さんは、3年連続で学友会表彰(体育会表彰)を受賞。ラグビー部、女子クラブチーム、そして日本代表として活動する一方で、「文人画」など静謐な東洋美術の魅力にも関心を寄せています。

得意の走力を生かし「女子セブンズ」日本代表に

ラグビーとの出会いは5歳の頃です。大学時代にラグビー選手だった父と一緒に、兄が通っていた地元のラグビースクールに体験参加したことがきっかけでした。ボールを追いかける楽しさに夢中になり、「父が喜んでくれる」という思いも後押しとなって、スクールへ通うことを決めました。小学3年生の頃からは掛け持ちでタックルのない「タグラグビー」も始め、ボールを扱う技術や走力も徐々に向上し、ラグビーへの情熱はより一層強まっていきました。小学生の頃から中学生に混じってプレーするようになり、地元の女子チームにも加入してからは、気づけばラグビーが生活の中心になっていました。

中学校に進学するときにも、全国でも珍しい女子ラグビー部がある中高一貫校を選びました。高校3年生で初めて日本代表合宿に参加し、大学1年次ではアジアシリーズやワールドシリーズといった国際大会にも出場するようになりました。

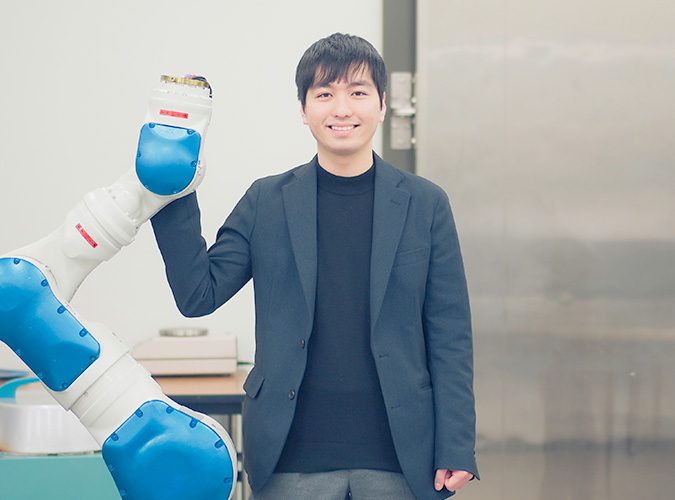

ラグビーといえば、一般的に1チーム15人制の競技として知られていますが、私が取り組んでいるのは「セブンズ」と呼ばれる7人制ラグビーです。フィールドは15人制と同じ広さですが、選手の数が半分以下なので、自分の強みである走力を最大限に発揮できる競技だと感じています。試合中はとにかく走りっぱなしといっても過言ではなく、プレー中はまるで鬼ごっこをしているような感覚になることもあります。15人制の試合時間は前後半各40分の計80分で行われるのに対し、運動量が多いセブンズの試合では前後半各7分であわせて14分と短いので、同じフィールドで1日に何試合も開催することができます。

セブンズは2016年リオデジャネイロ・オリンピックから正式種目として採用され、東京やパリ・オリンピックでも男女とも試合が実施されました。女子日本代表チームは「サクラセブンズ」という愛称が付いています。私はパリ・オリンピック出場を目指していましたが、残念ながら直前のケガにより出場を断念しました。現在は、次のロサンゼルス・オリンピック出場に向けて日々練習に励んでいます。

青山学院大学緑ヶ丘グラウンドで部活の練習中

青山学院大学緑ヶ丘グラウンドで部活の練習中

理想的な練習環境と“芸術”への挑戦

大学進学にあたっては、オリンピック出場という目標に向け、学業とラグビーの両立が可能な環境を重視し、男子ラグビー部に女子選手の受け入れのある大学を複数見学しました。その中で、最終的に「ここしかない!」と思ったのが青山学院大学です。これまでにも女子選手を受け入れてきた実績があり、何より選手同士の雰囲気の良さや、監督・コーチとの関係が良好だったことが決め手でした。

長野県菅平高原にて夏合宿での同期写真(1番左が矢崎さん)

長野県菅平高原にて夏合宿での同期写真(1番左が矢崎さん)

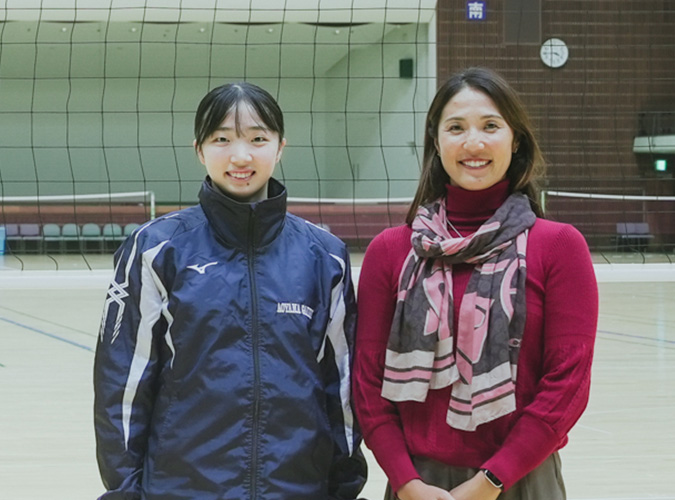

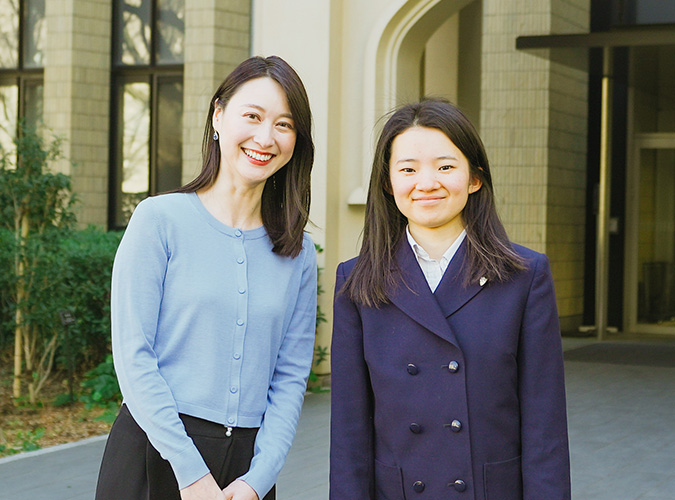

行きたい大学は決まったものの、子どもの頃からラグビー一筋で過ごしてきたので、学部・学科選択では少々悩みました。あらためて何を学びたいかを考えた結果「これまでほとんど触れてこなかった分野に挑戦してみよう」と思い、芸術や古典芸能を学べる文学部 比較芸術学科を選択しました。今振り返ってみると、その選択は正解だったと思います。芸術を通してこれまで知らなかった新しい価値観を知り、世の中や人間に対する視野が広がったからです。授業を通してさまざまな地域や分野の芸術に触れる中で、特に関心を深めたのが中国や日本の文人画について学んだ「日本・東洋の文芸と美術A 」です。3年次からは文人画を専門としている 出光佐千子 教授のゼミナール(ゼミ)に参加していますが、出光先生は学生に対してやさしく丁寧にご指導くださる一方、学問研究に対しては厳しさも兼ね備えた素晴らしい方で、私のスポーツ選手としての活動に対しても、いつもご理解と応援をいただいています。

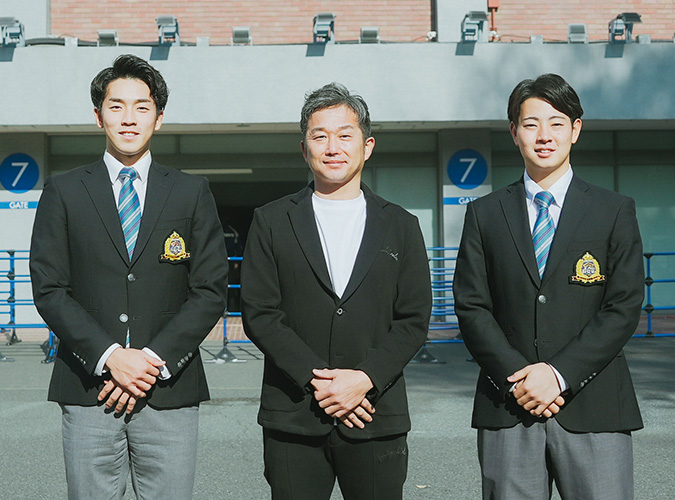

年間約200日の代表合宿と学業の両立

大学入学後は、青山キャンパスで講義を受けながら青山学院大学体育会ラグビー部(青学ラグビー部)の練習場がある相模原キャンパス、さらに大学入学後に加入した女子クラブチーム「横河武蔵野Artemi-Stars 」の練習場がある三鷹を行き来して、練習に取り組んできました。青学ラグビー部の練習では、体格差が大きいニュージーランド女子代表など、強豪国の選手と戦うことを想定し、男子部員の選手にも協力してもらい練習を行っています。これは世界で戦っていくためには必要不可欠なトレーニングで、こうした練習に快く協力してくれる男子部員にはいつも感謝しています。

さらに、日本代表チームの合宿が年間で約200日にもおよぶため、学業との両立は困難を感じることがあります。代表合宿中は練習後の限られた時間に大学の課題・レポートに取り組んできました。わからないことがあれば、学科やゼミの友人にLINEや電話で相談しすることもあり、親切に教えてくれる仲間のおかげで忙しい中でも学業と両立することができています。練習のない日には、友人たちと出かける時間も大切にしています。競技のことを一切考えない「オフの時間」があることで、心身のバランスを保つことができています。

選手としての今後の目標は、これまでの強みである走力に加えて、アジリティ(機敏性、敏捷性)を生かしたステップなど、細かい動きを身に付けていくことです。オリンピックに出場するだけではなく、世界の強豪国を打ち破って金メダルを獲得するため、日本代表の仲間たちとハードな練習を重ねていくつもりです。

青学ラグビー部の男子部員はもちろんのこと、青山学院大学にはフレンドリーな学生や先生が多く、ラグビー中心の生活を送ってきた私でも、自然に大学生活に馴染むことができました。女子ラグビーに関心を持ってくださった先生もいて、そうしたつながりもうれしい出来事でした。

2024年度の学友会表彰(体育会表彰)で最優秀選手を受賞

2024年度の学友会表彰(体育会表彰)で最優秀選手を受賞

2028年、日本代表として結果を残すために

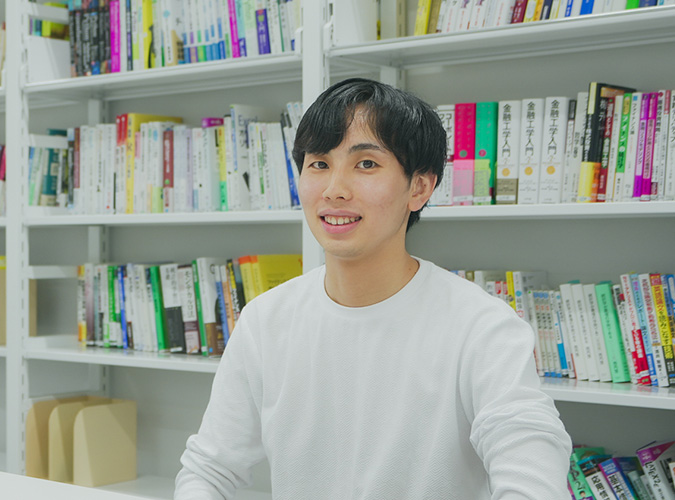

最終学年の今年は「就職」も私の大きな目標です。卒業後も競技を続けていくために、JOC(公益財団法人 日本オリンピック委員会) の現役アスリート向け就職支援制度「アスナビ」を利用して就職活動をしています。日本代表としての選手活動を支援していただきながら、仕事を通して成長できる企業を求めて、さまざまな企業と面接を重ねています。

「アスナビ」では企業の方々に向けて自己PRのスピーチをする機会があり、自分の強みとして「積極的なコミュニケーション力」とラグビーを通して培ってきた「向上心と努力する姿勢」の2点を伝えました。また、体格差関係なく世界で戦うために、青学ラグビー部の男子部員を相手に高いレベルの練習に取り組んだことは、大学生活で得た大きな財産だと伝えました。青学ラグビー部の仲間たちには事前にスピーチを聞いてもらい、本番に向けてさまざまなアドバイスをもらいました。

4年間を振り返ると、もちろん、大学生活の中心はラグビーでしたが、練習や合宿の合間に友人たちと過ごした時間も、私の中では同じぐらいかけがえのない思い出です。日本代表を目指す大学生のアスリートとして、ハードなスケジュールをこなしてきましたが、その中でも友人と語り合い、美味しいものを食べて笑い合う時間を持てたことは心から「楽しい!」と思える貴重な経験でした。

来年3月で卒業を前に、寂しさも感じていますが、2028年のロサンゼルス・オリンピックを目指すという新たな挑戦にわくわくしています。大学で出会った青学ラグビー部の仲間や監督・コーチ、そして学科の友人や先生方の応援に応えられるよう、オリンピック出場、そしてメダル獲得に向けて全力を尽くしていきます。

※各科目のリンク先「講義内容詳細」は掲載年度(2025年度)のものです。

文学部 比較芸術学科

青山学院大学の文学部は、歴史・思想・言葉を基盤とし、国際性豊かな5学科の専門性に立脚した学びを通じて、人間が生み出してきた多種多様な知の営みにふれ、理解を深めることで、幅広い見識と知恵を育みます。この「人文知」体験によって教養、知性、感受性、表現力を磨き、自らの未来を拓く「軸」を形成します。 比較芸術学科は、伝統的・古典的な芸術として長い歴史を刻んできた「美術」「音楽」「演劇映像」という3つの領域をもって構成されています。これらは古典や伝統、歴史を基盤とする人文学の基本というだけでなく、現代社会の芸術・文化の本質を知るうえでも欠くべからざる領域といえましょう。これら芸術諸領域の幅広い比較学習・研究を通じて、学生個々の“人間力”が確立されることを願っています。