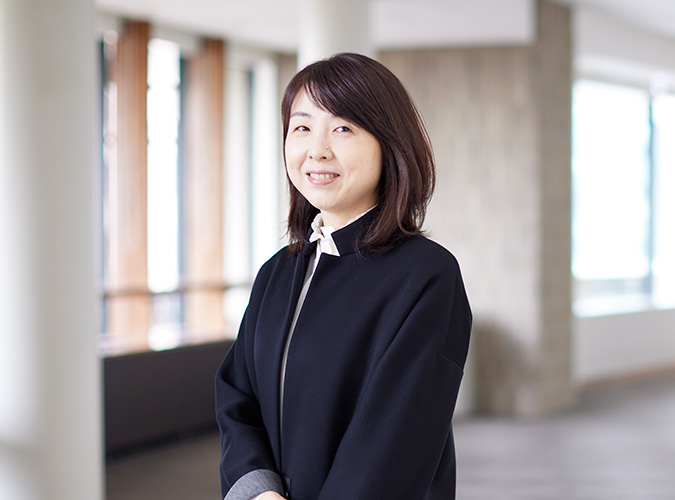

裁く心を支える、幼少期からの教えと信念

法律と人間性の間で、正当な判決を追求する

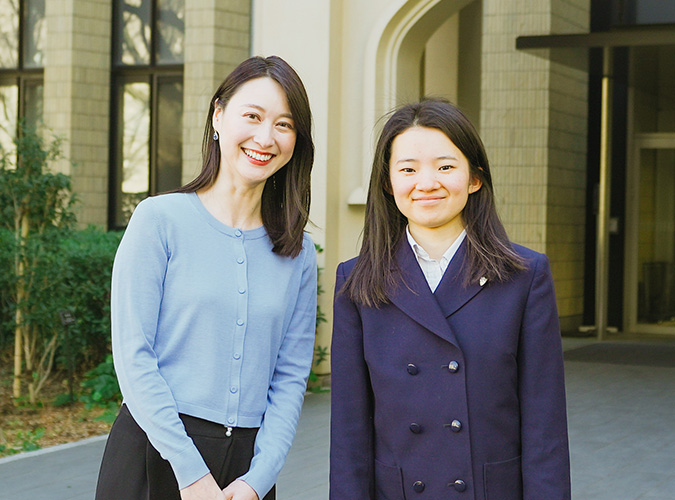

法学部 法学科 2018年卒業

OVERTURE

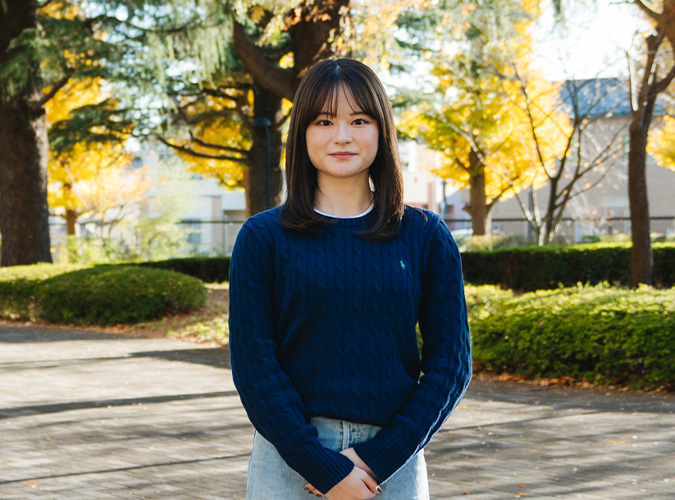

法のもとに公正な判決を下し、国民生活の安全と国家秩序を守る裁判官。平墳優佳さんは、刑事事件の裁判を担当する司法のエキスパートとして、世の中の安寧を目指しています。求められるのは専門知識に加え、これまでに培った見識にもとづくさまざまな立場に置かれた人々の想いを想像する力です。あらゆる角度から事実を見つめ、最後まで思考し続けるその熱意は、青山学院で育まれた精神的な軸に支えられています。

人々の気持ちと向き合う裁判官の姿に感銘を受け、同じ道を志す

裁判は大きく分けて「刑事裁判」と「民事裁判」の2つがありますが、私は殺人や違法薬物の密輸といった刑事事件に、裁判官として日々向き合っています。一般的な裁判官のイメージは、厳粛な法廷で判決を言い渡す姿を思い浮かべるかもしれません。しかし実際の仕事はそれだけではなく、審理の前には弁護士と検察官との3者で裁判の進行について検討し、そのために打合せするなど、表に出ることの少ない各種の手続きを行っています。時には議論が白熱する弁護士と検察官の間に立って、議論を円滑に進めるのも裁判官の役割です。また、裁判員裁判においては、一般市民である裁判員と評議を行い、裁判の結論を共に議論しています。裁判官が被告人と直接話せる機会は法廷の中のみであり、限られた時間で証拠や当事者の話を吟味し、議論を重ねながら結論を導いていくのが裁判官の仕事です。

法曹の道を志した当初は、「困っている人の悩みを解決したい、人との関わりを大切にしたい」と考え、弁護士を目指して青山学院大学の法学部に進学しました。当時は裁判官に対して、「感情なく冷静に粛々と裁判を行う仕事」という先入観を抱いていましたが、司法試験に合格し、司法修習*期間中に沖縄県の那覇地方裁判所に配属された際に、その考えが大きく変わりました。そこで出会った裁判官の、公平な立場から人の気持ちと真摯に向き合う姿勢に深く感銘を受け、「裁判官は人の心を見つめる仕事なのだ」と気づかされたのです。それが転機となり、最終的に裁判官を目指す決意をしました。

現在所属している刑事第3部では、私を含め4人の裁判官が同じ部屋で仕事をしており、事件を担当する時は裁判官3人の構成で裁判を行っています。裁判官の重要な仕事の一つに判決書の作成がありますが、単に既存の形式にはめ込むのではなく、自分の言葉で事件の結論をしっかりと伝える創造力が求められます。被告人の行為だけでなく、その事件の背景や被告人の反省等をどうみるか、事件に真正面から向き合った者だからこその言葉で表現するよう努めています。単独で判決を出せるようになるには10年程キャリアを積む必要があり、先輩裁判官と3人で話し合いを重ねながら、判決を出しています。まず私が判決書を作成し、それを先輩方がブラッシュアップしていきます。大幅な修正が入ることもありますが、自分が考え抜いて導き出した文言が最終的に判決書に残ったときには大きな達成感を覚えました。多忙な日々ではありますが、業務の合間には先輩方と他愛のない雑談をしたりして、気分をリフレッシュしています。

*司法修習…司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な研修。期間は1年間。

犯罪にはひとつとして同じものはない

毎回悩み抜き、熟考を重ねて判決を出す

仕事をするうえで大切にしている信念は、「人が人を裁く以上、相手も同じ人間であることを決して忘れない」ということです。犯罪には、事件の経緯、手段、動機といった被告人の背景などにおいて、それぞれがまったく異なる事情を抱えています。画一的な対応ばかりでは真実に迫ることは難しいです。裁判では、客観的な事実関係は勿論のこと、被告人がなぜそのような行為に及んだのか、その動機も掘り下げて考える必要があります。そのため、「被告人の声に正しく耳を傾けられているのだろうか」と、常に自問自答しながら業務に臨んでいます。また、単純な事実の裏に多くの可能性が潜んでいることも忘れてはなりません。例えば、「地面が濡れている」という一見ありふれた状況でも、雨によるものなのか、水撒きによるものなのか、それとも血痕なのか、さまざまなケースが想定されます。事件を正しく判断するためには、多角的な視点から考察を深めることが必要不可欠です。この仕事は、まさに熟考を積み重ねることで成り立っており、思考を少しでも止めてしまえば、正しい結論は導き出せないと重責を感じています。時間をかけて考え抜いた末に「これで間違いない」と確信できたときには、その判断に迷いは残りません。それが私なりの区切りであり、裁判官としての矜持でもあります。

そしてもう一つ心に留めているのが、裁判員裁判において、法律の知識が十分でないからといって裁判員を軽んじることなく、その意見を真摯に受け止めることです。法律用語に馴染みのない裁判員の言葉を適切に汲み取ることができないのは、裁判官の理解力や想像力が足りないからだと諭されたことがあります。「創造」と「想像」、どちらも裁判官の能力に関わる大切なファクターだと実感しています。

青山学院で親しんだ聖書の言葉

「すべてに感謝」を心の支えに

今、人とのつながりを大切にしながら仕事をしている原点は、幼稚園から大学までを過ごした青山学院にあります。幼い頃から聖書の教えにふれ、特に、テサロニケ人への第一の手紙 5章16節~18節の「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事について、感謝しなさい。」(口語訳)という聖句は忘れられません。この「すべてに感謝」という言葉が大好きで、いつも胸に刻んできました。今裁判官として従事していられるのも、決して自分ひとりだけの力ではなく、支えてくれた家族や友人、恩師、法曹界の先輩方や同期たち、そして青山学院で出会った多くの教えがあったからこそです。人を決して軽んじないという信念も学生時代に育まれました。

受験の経験に乏しかったこともあり、司法試験の本番では緊張のあまり体の震えが止まりませんでした。そんな時、ふと無意識に唱えたのが「主の祈り」です。自分でも不思議でしたが、そのおかげで少しずつ気持ちが落ち着いていったのを今でも覚えています。心の拠り所となる精神的な軸を得られるのは、キリスト教にもとづく教育環境ならではの魅力ではないでしょうか。

大学卒業式

正門での撮影

大学卒業式

正門での撮影

「地の塩、世の光」を思い出し、自問を繰り返す

自分の考えを深め、それを的確に伝える力は、大学時代のゼミナールにおけるディベートを通じて培われました。自由に意見を交わす中で、先生方から丁寧なご指導をいただいたことが大きな糧となっています。司法試験の選択科目で迷っていた際も、そっと背中を押してくださるような励ましをいただきました。青山学院は自由な校風が特徴ですが、それに甘んじてしまうのか、さらなる高みを目指すのかは自分次第です。物事を主体的に考えて深く掘り下げる姿勢を育むことができる、恵まれた環境だったと感じています。

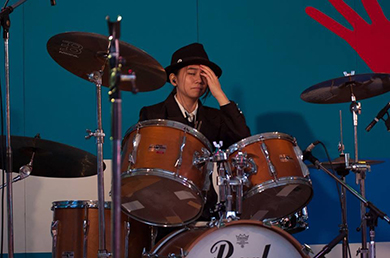

広場での学園祭ライブにドラマーとして参加

広場での学園祭ライブにドラマーとして参加

また、いつかは留学もしたいと考えている私にとって、視野を海外に広げるきっかけとなったのが、外国法について学んだ授業でした。アメリカ法やイギリス法を日本の法律と比較・検討する内容で、その違いに驚いたことが印象に残っています。将来は英語圏に留学し、現地の裁判制度を学びたいと考えており、そこで得た知見を日本に還元することが、自分自身の成長にもつながると信じています。

高校生の皆さんには、「失敗を恐れないでください」と伝えたいです。挑戦するのが怖くて、可能性を閉ざしてしまうのは本当にもったいないことです。この世に失敗しない人間なんて存在しません。裁判では、さまざまな被告人と向き合いますが、中には魔が差して罪を犯してしまった人もいます。その過ちは消えませんが、それでも、反省の気持ちがあり、やり直したいと強く思うことができれば、一度失敗してしまった場合でも必ずやり直すことができます。

青山学院のスクール・モットーである「地の塩、世の光」を、今も時折思い出すことがあります。特に「世の光」は、人のため社会のために奉仕し、希望の光を周囲に照らすよう求めたイエス・キリストの言葉です。裁判官という職務に就いたのも、もしかすると何かの導きなのかもしれないと感じることがあります。「地の塩、世の光」としての職務を正しく全うできているのか。そう自問を繰り返し、これからも多くの人々と誠実に向き合っていきたいと思います。

卒業した学部

法学部 法学科

AOYAMA LAWの通称をもつ青山学院大学の法学部には、「法学科」に加え、2022年度新設の「ヒューマンライツ学科」があります。

法律は、人間社会の生活すべてに直結するともいえるルールです。法律を正しく理解し、公正で客観的な判断を下せる「リーガル・マインド」は社会のあらゆる領域で求められます。AOYAMA LAWの国際性豊かな教育は青山学院大学の歴史とともに歩んできました。

法学科では、国際的・実践的なカリキュラムを通じて、専門的知識と法的正義感を備えた「法の智恵」を養います。