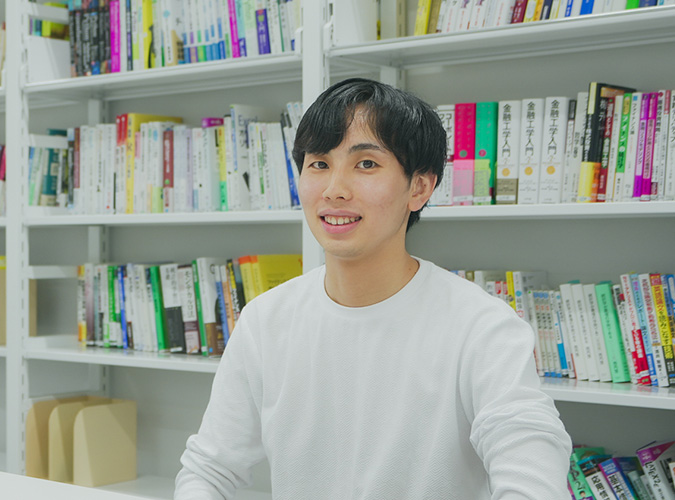

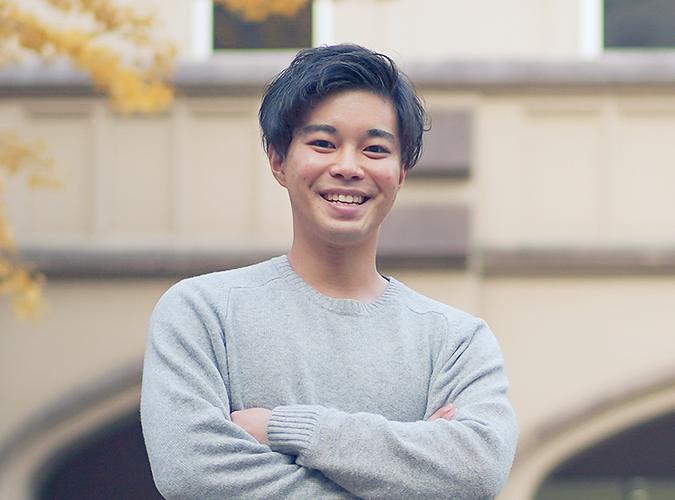

理想の指導環境と手厚い支援制度で研究力を身に付け、現代史研究者として歩み始める

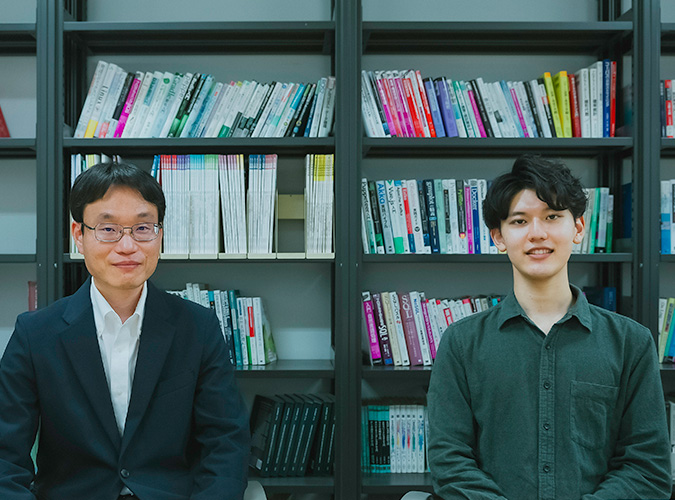

史学専攻 博士後期課程3年

OVERTURE

他大学から青山学院大学大学院に進学した市川周佑さんは、入学以来、1960〜70年代の日本政治史を研究しています。特に佐藤栄作政権を中心テーマとして取り上げ、2024年3月に「石橋湛山新人賞*1」、2025年1月に「第15回

日本学術振興会育志賞*2」を受賞するなど、研究成果は高い評価を受けています。青学で学び自信を得て、新たに研究者としてのキャリアを歩み始めた市川さんに、研究の内容や大学院生活についてお話しいただきました。

*1

原則として大学院生を対象に、石橋湛山の思想(自由主義・民主主義・国際平和主義)に、直接・間接に関わる人文・社会科学系領域の優秀な研究を表彰する賞(一般社団法人石橋湛山記念財団創設)

*2 将来の日本の学術研究発展に寄与することが期待される優秀な大学院博士課程学生を顕彰する賞

粘り強い調査で佐藤栄作政権の新たな側面を明らかに。

学外でも大きく評価

他大学から進学し、佐藤栄作政権をテーマに研究した青学での大学院生活は、振り返ればあっという間でした。自身の研究の評価というのは、自分では分からないところもありますので、「石橋湛山新人賞」「日本学術振興会育志賞」を受賞できたことは自信となりました。青学で歴史学研究者としての土台を築くことができた今、胸を張って次の一歩に進んでいけることを確信しています。

博士後期課程3年次に受賞した「石橋湛山新人賞」は、学術雑誌『史学雑誌』に掲載された論文「沖縄の国政参加の実現過程-日米交渉と日本側立法過程から-」が対象となりました。佐藤政権において大きな出来事である沖縄返還については、既に多くの研究がありますが、この論文では、従来あまり注目されてこなかった「内政問題としての側面」に焦点を当てました。日本国民でありながらアメリカの統治下に置かれていたために参政権が与えられていなかった沖縄住民の存在は、憲法上の重要な論点でもあります。沖縄返還について外交過程に収斂されない国内政治との関連を考える必要性をアピールできたのではないかと思います。

「日本学術振興会育志賞」は「佐藤栄作政権の研究−内閣官房長官と自民党幹事長に注目して−」として、大学院在学中の研究全体が評価されて受賞したものです。大学紛争や沖縄返還など、大きな政治課題を抱える時期に政権を担った佐藤政権は、副総理的な官房長官と国務大臣級の官房副長官を置く「大型官房」という在り方を生み出し、難局を乗り越えることに成功しました。2000年代初頭の中央省庁再編以降、総理官邸の権限が強くなったと認識されることが多いですが、1960~70年代にも官邸が影響力を発揮するシーンがあったということは、1950~90年代にかけての自民党長期政権を考える上で重要であると考えます。さらに、佐藤政権期は、自民党と社会党という二大政党を中心とした国会運営が動揺していく時期であったことに注目し、自民党幹事長が国会運営をどのように指導していったのかも分析しました。

研究を進める上では、佐藤栄作元総理の秘書官・楠田實氏の資料が非常に役立ちました。さらに、既に公開されていても、十分に活用されていない資料も多くあります。そのような資料の見直しも行いました。また、関係者のご家族や、当時政権を取材していた新聞記者の方々などへのインタビューも積極的に行ったことで、時代状況や細かい事実関係を明らかにすることができました。こうした皆さまのおかげで、受賞が実現したと、心より感謝しています。

戦後史を研究できる環境を求めて青学大学院へ

幼い頃から時代劇や大河ドラマが好きで、大学では歴史学や文学を学びたいと思っていました。高校時代に、太平洋戦争を題材にしたテレビドキュメンタリーを見て日本近現代史に興味を持ち、学部では太平洋戦争を中心とした近現代史を専攻し、卒業論文では太平洋戦争末期の内務省と海軍を取り上げました。

さらに深く学びたいという思いから大学院進学を決めましたが、そのときに研究テーマを戦後史へ変更することにしました。私が高校生の頃に発足した第二次安倍晋三政権が大学在学中も続いていたことから、長期政権がどのように実現するのかに興味が湧いて、同じように長期政権となった佐藤政権にスポットをあてたいと考えたからです。しかし、歴史学の分野では、戦後の日本政治は研究対象としてはメジャーなものではなく、ご指導いただける先生がなかなかいらっしゃいませんでした。そのような中、青山学院大学文学部史学科の小宮京先生の存在を知り、ご指導を受けたいと思いました。そして青学の大学院に入学し、念願が叶ってご指導いただけることになりました。

小宮先生は戦後から1950年代ごろまでを主にご専門にされており、私が研究する1960〜70年代とは異なります。けれども先生とお話ししていると、その豊富な知識量にいつも圧倒されます。私が研究で官房長官に注目したのも、大学紛争をテーマにした研究に対して小宮先生からいただいたコメントがきっかけとなりました。 論文のご指導では、内容はもちろんのこと、「てにをは」や接続詞の使い方に至るまで、細部にわたってアドバイスをいただき、一人前の研究者として論文を書けるまでに育ててくださいました。最初の頃に見ていただいた論文は、本当にたくさんの朱を入れて返していただきましたが、最近は朱も減ってきて、ようやく先生に少し認めていただけたかなと嬉しく思うと同時に、少し寂しい気持ちもあります。

手厚い大学院生支援制度で、のびのびと研究に打ち込む

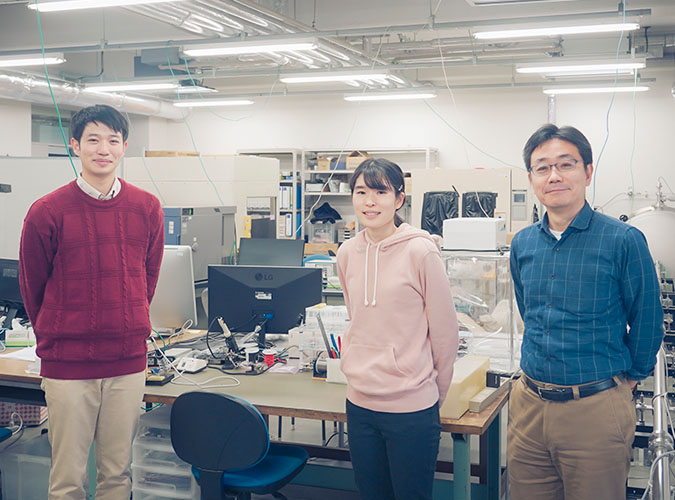

大学院では、自分の研究を進める他、小宮先生のみならず、小林和幸先生など複数の先生のゼミに出席してご指導を受けました。ゼミでのディスカッションで、明治大正期の政治史、近代の日中関係史など、自分の専門とは異なる領域の研究報告を聞く機会を得たこと、私の論文に領域外の方ならではの鋭い質問を寄せていただいたことは、研究のブラッシュアップにつなげられました。

⻘⼭学院史研究所で編纂が行われていた、青山学院創立150周年を記念した『青山学院一五〇年史』プロジェクトで、資料収集や整理をお手伝いする機会にも恵まれました。助教の先生方含め、学内の歴史研究者と幅広い交流ができたことも良い刺激となったと思います。

在学中、特に助かったのが大学院生支援制度です。例えば、若手研究者育成奨学金支給により、博士後期課程授業料が実質無料になり、博士後期課程学生支援プロジェクト「AGU Future Eagle Project」では、採択されれば研究費や生活支援費が支給されます。私は第1期生としてこのプロジェクトに採択され、充実した研究につなげることができました。院生助手として雇用される制度や研究費を支援いただけるアーリーイーグル研究支援制度も素晴らしいものです。

小宮先生からのご指導を希望して青学への大学院進学を決めていたので、入学時にはこうした支援について特に気にしていなかったのですが、今はその重要性が身に沁みています。このように数々の支援制度があったからこそ、生活面での不安を感じることなく、安定した生活基盤でのびのびと研究ができたのだと思っています。

さらなる努力を重ね、研究の深化を目指して

戦前から戦中にかけての歴史を研究していた学部時代から、研究テーマを戦後史に変更した大学院進学直後は、戦後の感覚がつかめず、戸惑うことも多くありました。戦前と戦後は連続的な側面も強いですが、しかし断絶している部分もあります。大日本帝国憲法から日本国憲法へ、国の体制が大きく変わったことはもちろん、政策決定過程のシステムや人の関わり方も異なります。もちろん、まだ分らないことの方が多いですが、修士論文を書き終える頃、ようやく少しは戦後の感覚が身に付いたと思えるようになりました。新しい研究テーマで必要な感覚を順調に身に付けられたのは、戦後政治の専門家である小宮先生から丁寧なご指導をいただいたおかげだと思います。

歴史学の中では、戦後の日本政治はまだまだ研究対象として十分に認知されていません。研究を進めることで、ささやかながら戦後日本政治研究という分野を豊かなものにしていければと思っています。

私の研究は、総理大臣のようなトップの政治家だけでなく、それを支えた他の政治家や官僚などにも光を当てていくことを目標にしています。当時の事実を丁寧に掘り起こし、各個人の業績を細かく評価することで「後世の検証に耐えうる仕事をしてください」というメッセージになると同時に、表舞台に立たなかった人物であっても、後世に誰かが評価をしてくれるという期待にもつながるはずです。

博士後期課程修了後は、日本学術振興会特別研究員(PD)として研究を続けていきます。佐藤政権以外の他の政権なども視野に入れ研究をより一層深めていくつもりです。受け入れ大学は別の大学となりますが、研究者としての土台を築けるまでに育ててくださった小宮先生はいつまでも大きな存在です。今後もご指導をいただきながら、いつか先生に追いつけるよう、知識を深め思考力を高めていきます。

※在籍年次や制度内容等は、2025年3月取材時のものです。

文学部 史学科

青山学院大学の文学部は、歴史・思想・言葉を基盤とし、国際性豊かな5学科の専門性に立脚した学びを通じて、人間が生み出してきた多種多様な知の営みにふれ、理解を深めることで、幅広い見識と知恵を育みます。この「人文知」体験によって教養、知性、感受性、表現力を磨き、自らの未来を拓く「軸」を形成します。

歴史学は、歴史史料を読み解き過去を再構成する、科学的・実証的な学問です。難解な史料との「格闘」は、事実に基づいて物事を判断し、自分の意見を述べる力につながります。また、「いま」とは異質な過去に気づくことは、「いま」とは違う未来を構想し、創り出す出発点にもなります。史学科では、日本史・東洋史・西洋史・考古学の視点から、多角的に学びを深めます。