留学と異文化交流で育んだ視点──“誰もが心地よい日本”を目指して

<2025年度 学業成績優秀者表彰 最優秀賞受賞>

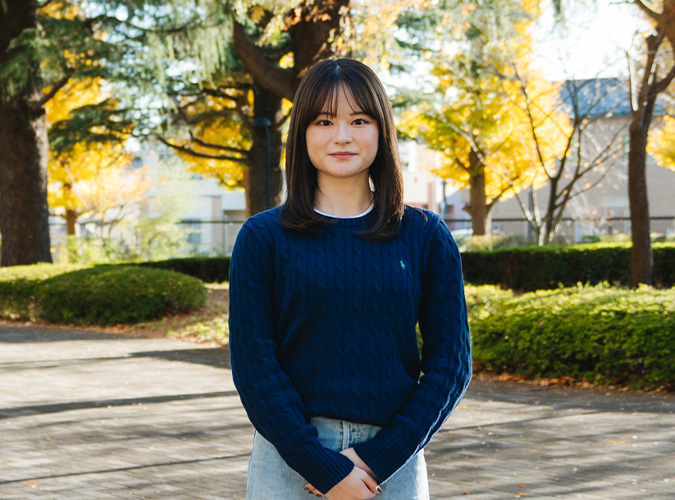

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科 3年

OVERTURE

小さい頃から「世界中に友人を作りたい」という夢を持ち続けている相澤和さん。大学では英語による授業を多く受講し、1年次から海外研修に参加。青学で学ぶ世界各国からの留学生の友人もたくさん作りました。2年次後期にはカナダに留学。現地で身に付けた行動力とコミュニケーション能力で、帰国後も学内外で「外国人にとって居心地が良い日本社会」の姿を模索しています。

自分と違う文化で生きている友人を作りたい

子どもの頃から、なぜか「世界中に友人を作りたい!」という夢がありました。大学入学以前は海外に行ったこともないのに、不思議と私の関心はいつも世界に向かっていたのです。自分と異なる文化で生きてきた人と知り合うことで、もっと視野を広げて知らない世界を見たいと思っていました。大学では「英語の授業を受ける」のではなく「英語で授業を受ける」環境で学びたいと考えていました。そうした思いから進学先に選んだのが、国際政治経済学部国際コミュニケーション学科です。もともと興味があった異文化コミュニケーションや、異文化理解に関する授業が英語で受講できることに加えて、留学プログラムが充実していることも学部学科選択の大きな理由となり、在学中には必ず留学しようと心に決めていました。

入学後、さっそく1年次の夏休みにアメリカ・サンフランシスコで行われた「海外ボランティア実習」に参加して、現地で低所得者支援のためのフードバンク運営を手伝いました。食事を受け取った方から感謝の言葉をいただいたり、日本について質問されたりと、実際に言葉を交わすことで、文化の違いを超えて深い交流を持つことができました。それと同時に、まだまだ自分の英語でのコミュニケーション能力は不十分であることも痛感したので、1年次の春休みには、約10日間の「ベトナム研修」に参加することを決めました。この研修は、ベトナム国家農業大学の学生と一緒に農村のフィールドワークなどに取り組むものです。ベトナムの人々はとにかく温かく親切で、短い滞在期間にもかかわらず多くの学生と仲を深めることができ、帰国の際には「帰りたくない」と涙が出るほどかけがえのない時間を過ごしました。

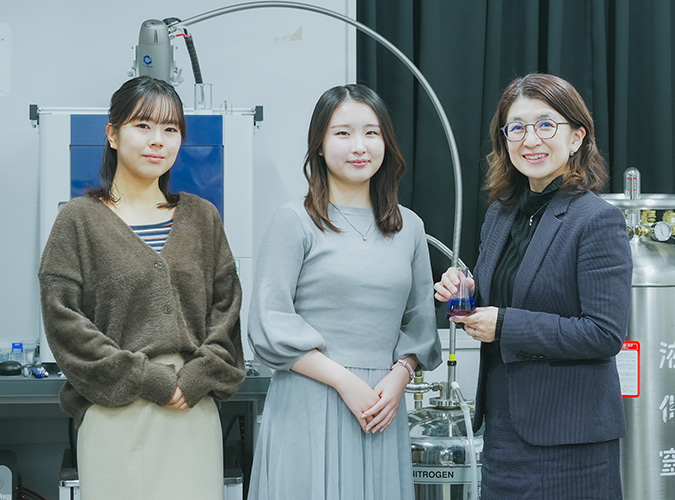

留学中にオープンでフレンドリーなコミュニケーションを体得

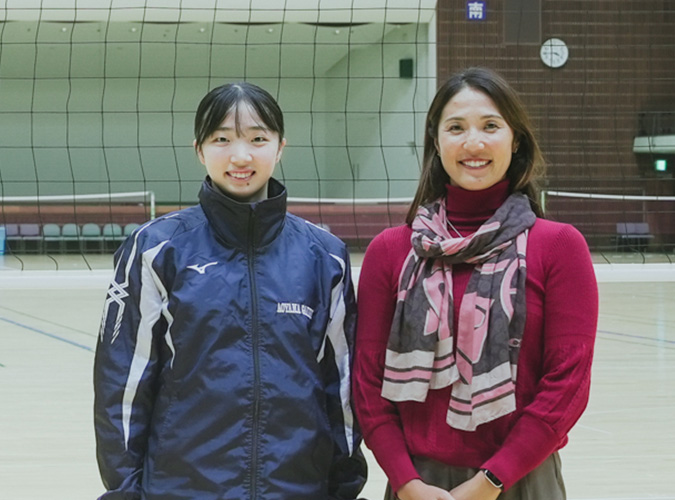

大学入学後、授業や海外研修、そして青学で学ぶ世界各国からの留学生との交流を通じて、私の英語力は着実に向上していきました。一方で、「語学力だけでは不十分なのだ」と気付かされる経験もありました。ある留学生が「いくら日本語が上達しても、私たちは結局“外国人”として見られてしまう。それが悲しい」と話してくれました。日本人や日本文化に魅力を感じて来日した留学生にとって、この国が必ずしも居心地の良い場所ではないという現実を知り、私自身も大きな衝撃を受けました。そして「その現状を少しでも変えたい」との思いから「多文化共生」をテーマに、日本を訪れる人たちや、日本で暮らしたいと考える外国人にとっても居心地が良い社会のあり方を考えるようになりました。そうした問題意識に目を向け、学ぶことができる授業も学部の専門科目には用意されています。たとえば、2年次前期に履修した英語講義「Global Studies V」です。担当された奥村キャサリン先生は多文化共生や移民研究を専門としており、まさに私が学びたい分野でした。現在は、奥村先生のゼミナール(ゼミ)に所属し、より深く学びを深めています。

カナダ留学への出発前に成田空港まで見送りに来てくれた大学の友人たちと(中央前が相澤さん)

カナダ留学への出発前に成田空港まで見送りに来てくれた大学の友人たちと(中央前が相澤さん)

2年次後期の9月から12月まで、カナダの首都オタワにキャンパスがある「カールトン大学(Carleton University)」で留学生活を送りました。留学中に心がけていたのは、日本語から離れて暮らすことです。カールトン大学には世界中から留学生が集まっており、日本人も多く学んでいましたが、私はあえてヨーロッパから来ている学生のグループに加わり、現地カナダの学生とも交流するよう意識しました。日本人と距離を取ることで英語を使用する機会が増え、多様な異文化を肌で感じることができると思ったからです。とはいえ、留学当初は戸惑うことも少なくありませんでした。日本人同士であれば気を遣ったり、遠慮したりするような場面でも、ヨーロッパの学生たちは率直に自分の意見を伝えることが多く、もともとシャイな性格の私は、何度も驚かされました。しかし、すぐにそのストレートな言葉は悪意ではなく、彼らがオープンでフレンドリーに接してくれているからだと気付き、私も彼らに合わせて自分から積極的に話しかけて、自分の意見や思いを伝えるように努力しました。するといつの間にか留学生の友人が増え、毎日が心から楽しいと感じるようになりました。留学生仲間に「もう私たちと同じヨーロッパ人だね」と言われたときは、とてもうれしかったです。

ヨーロッパからの留学生たちとケベックを訪れたときの一枚(前列中央が相澤さん)

ヨーロッパからの留学生たちとケベックを訪れたときの一枚(前列中央が相澤さん)

留学生活で確信した「多様性ある社会」の大切さ

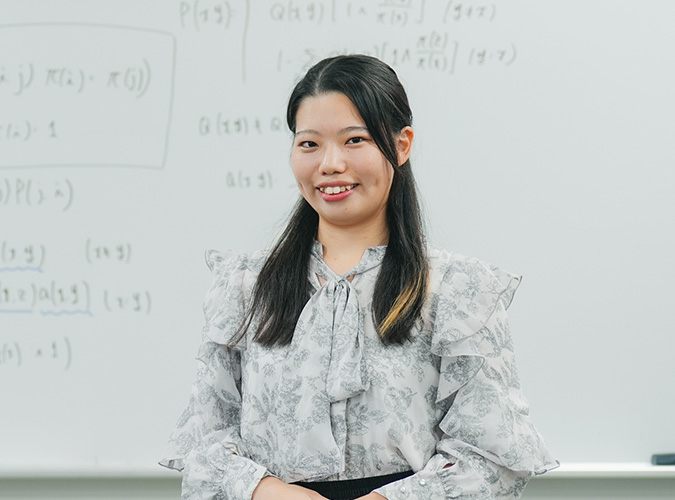

カールトン大学では、社会学や言語学、哲学・倫理学などの講義を受講しました。社会学の授業では、自分自身が抱いていた問題意識に近い「階層社会」について学び、言語学では、アメリカ英語とイギリス英語に対するそれぞれのステレオタイプ(先入観)やノンバーバル(非言語)コミュニケーションといった、言語を取り巻く問題について知識を深めることができました。特に印象的だったのは、「Introduction to Ethics and Social Issues」という授業です。倫理の観点からさまざまな社会問題をどのように捉えるか学生同士でディスカッションを重ね、その考察をエッセイ(小論文)としてまとめる形式で進めました。この授業を通して英語で論理的に考え、それを文章として表現する力が身に付いたのは大きかったと思います。

留学中、バンクーバー旅行にて青学で仲良くなった現地の友人と再会(中央が相澤さん)

留学中、バンクーバー旅行にて青学で仲良くなった現地の友人と再会(中央が相澤さん)

どの授業も予習が必要な課題が多いうえに、最初の頃は先生の話す英語を聞き取ることも苦労しましたが、仲良くなった留学生仲間に励まされながら「わからないことはとにかくすぐに聞く」ことを実践した結果、履修していたすべての授業に気軽に質問できる友人ができました。さらに、授業をサポートするTA(ティーチング・アシスタント)の大学院生の方々も親身に対応してくれたおかげで、留学の後半は日本での授業と変わらない感覚で学びに集中できるようになりました。留学期間中は2人部屋の寮で生活し、週末や休暇期間にはクリスマスなどの地域イベントや、カナダ各地への旅行も楽しみました。バンクーバーやトロントへの旅行では、青学に留学していた友人とも再会することができ、大変充実した時間を過ごすことができました。

カナダからの帰国前には青学の友人を訪ねてアメリカのオレゴンへ(左が相澤さん)

カナダからの帰国前には青学の友人を訪ねてアメリカのオレゴンへ(左が相澤さん)

4ヶ月間の留学生活で実感したのは、カナダでは誰もが「カナダ人」として自然に受け入れられていることです。日本人の私も、現地の人々やヨーロッパからの留学生たちと対等に接してもらい、一人の人間として尊重されていることを感じました。しかし日本では、いまだに「外国人」を「自分たちとは異なる存在」として捉えているように思います。留学生活を経て、私の「多様性を認める社会をつくりたい」という思いはますます強くなりました。

学内外で知見を広げ、さらにコミュニケーション能力を磨く

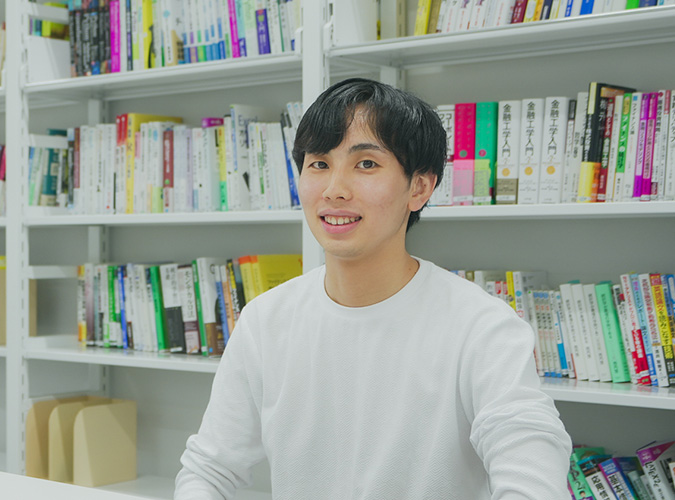

カナダから帰国した私は、以前よりも自分の意見をはっきり伝えたり、初対面の人にも積極的に話しかけたりするようになりました。けれども、カナダにいる時と同じ感覚で、初対面の日本人の学生にいきなり話しかけると、私も留学当初は戸惑うことが多かったので、そこは相手に合わせてコミュニケーションするように心がけています。

3年次には念願だった奥村キャサリン先生のゼミで学ぶことができ、日本で働く外国人労働者のフィールドワークに取り組むなど、日本における外国人の社会的包摂について研究し、今後もゼミ活動への期待が大きく膨らんでいます。現在は、ゼミを含め英語による授業を中心に履修しており「国際ビジネス・コミュニケーションⅠ」では異文化間のビジネスにおける問題点について、各国の留学生と英語によるディスカッションを行いながら理解を深めています。

大学の授業やゼミ以外でも、見聞を広めてコミュニケーション力を磨くことを目的にさまざま活動に取り組んできました。以前から留学生の友人に、都内で私自身がお勧めしたいスポットを案内していましたが、現在は、インバウンド向けの観光ガイドとして、渋谷エリアでボランティア活動を行っています。日本に興味を持っている外国人の役に立ち、喜んでもらえることにとてもやりがいを感じ、楽しみながら活動しています。さらに、今年の夏期休暇には、四国の農家で住み込みボランティアを行う予定です。昨年から米不足が大きなニュースとなっていますが、農家の人手不足や高齢化といった日本社会が抱える課題を自分自身で確かめてみたいと考えました。

また、英語より母語人口が多いスペイン語の習得にも力を入れて取り組んでいます。スペイン語を自由に使いこなすようになった自分の姿を思い描き、目標に向かって学びを深めています。卒業する前に、今度はスペインに留学したいと思っています。多くの学生が就職を考える3年次になりましたが、私はまだ将来の進路を決めていません。決めているのは「日本人はもちろん、外国から来た人にとっても居心地の良い日本社会をつくること」だけです。そのために、残りの大学生活も意欲的に行動しながら、その先にある自分なりの未来を探していきたいと思っています。

留学生活や国際コミュニケーション学科での学びを通して、私は自ら発言する力と行動力を身に付けることができました。同じ大学4年間でも、多くの人と知り合い、たくさんの体験を重ねることでより視野が広がり、深い思考ができるようになると感じています。授業や留学制度、世界各国からの留学生との交流など、青学には海外の方と触れ合う機会が豊富に用意されています。気になること、面白いと思ったことには、ぜひ挑戦してみてください。これから大学に入学する皆さんにはぜひそんなアクティブな大学生活を送ってほしいと願っています。

オランダからの留学生の友人と留学先のオタワにて(右が相澤さん)

オランダからの留学生の友人と留学先のオタワにて(右が相澤さん)

※各科目のリンク先「講義内容詳細」は掲載年度(2025年度)のものです。

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科

青山学院大学の国際政治経済学部は国際社会への貢献をそのミッションとし、国際系学部の草分けとして創設されました。各学科の学びを深めるだけでなく、有機的に3学科の学びを統合することもできます。グローバルレベルの課題への理解を深め、エビデンスにもとづいて議論・討論するスキルを養成します。世界の多様な人々と協働し、新たな価値を創造する実践力を育みます。

国際コミュニケーション学科では、激変する国際社会において政治学的・経済学的な視点からだけでは扱いきれない国際事象を学問領域として学修・研究します。異なる文化への理解と他者との共存について考え、国際社会が抱える諸問題の解決に貢献できる人材を育成します。卒業生は国際渉外・広報、各種海外協力事業団、通訳・翻訳、マスコミ業界などさまざまなフィールドで活躍しています。