青学で得た多様な視点を生かして、子どもたちの一歩を後押しできる教員に

<2024年度 学業成績優秀者表彰 奨励賞受賞>

教育人間科学部 教育学科 4年

OVERTURE

子どもの頃から「先生になる」ことが夢だった足立陽菜さん。教職に就く学生が多い青学で、互いに切磋琢磨し意見交換を重ね、多様な意見を受け入れる姿勢が身に付いたそうです。卒業後は川崎市で小学校の教員となる足立さんに、大学での学びや、学習との相乗効果のあったボランティア活動などを振り返っていただきました。

教職に就く学生が多く、高い意欲で学べる青学の教育学科

「先生」を目指すようになったのは、小学生の頃です。妹と弟に勉強を教えるとき、先生役になることが楽しくて、自然と憧れるようになりました。低学年までは幼稚園の先生になりたいと思っていましたが、「小学校の先生」と具体的に目標を定めたのは6年生の時です。その時までリーダーの経験がなかった私に、クラブ活動の顧問の先生がクラブ長になることを勧めてくれました。「足立さんならできるし、なってくれたら安心」とおっしゃってくださったことが本当にうれしく、その言葉に勇気をもらいました。この出来事をきっかけに「将来は、先生のように子どもの挑戦に背中を押せる人になりたい」と思いました。

大学選びでは、小学校の教員免許状が取得できることを第一条件とし、さらに卒業後に多くの学生が教職に就いている実績を重視して、青山学院大学の教育人間科学部教育学科への進学を決めました。教員を目指す友人が多い環境なら、情報交換がしやすく、お互いにモチベーションを高め合えると感じたからです。

今、卒業を間近に控え、大学生活を振り返ると「新しい視点を受け入れる姿勢」が身に付いたことが大きな成長だと感じています。例えば、初めて一から自分で授業の開発を行った「応用演習Ⅱ」は、授業開発の楽しさとともに、受講生同士で講評し合うことで自分にはない考えや見方を得られたことが印象的です。私は、小学校6年生を対象に「総合的な学習の時間」を想定して、和服文化についての授業を作りました。限られた授業時間内で内容を組み立てる難しさを感じましたが、模擬授業後には「家庭科の授業にも活用できるのではないか」という意見をもらえたこと、また、他の履修生には中高生や大学生向けの授業を作る人もいて、さまざまな観点に触れることができたことがとても面白く感じました。

また、教育学の専門領域だけでなく、幅広く学べる点も青学ならではの魅力だと思います。全学共通で履修できる「青山スタンダード」科目の「キリスト教概論」や「フレッシャーズ・セミナー」では、宗教、スポーツと経済の関連など、これまで自分になかった視点から世の中を考えることで新鮮な学びを得ることができました。

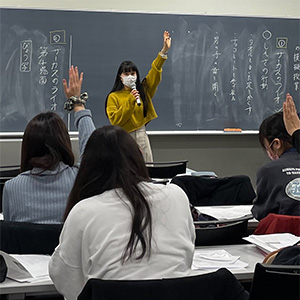

学生同士で意見交換して成長できる模擬授業

学生同士で意見交換して成長できる模擬授業

学習支援ボランティアを通じて得た気付きから、

特別支援教育を学ぶゼミに

高校生の頃から地域の学習支援ボランティアに携わっており、大学2年次からは小学校の特別支援学級で教員をサポートするボランティアも始めました。高校時代に比べて教育に関する知識も増え、現場で生かせるようになったと思います。「このように発言したら喜んでくれた」「こういう言葉で表情が動く」など、子どもたちの反応を直接見る経験を積めたことは、一人一人の個性や気持ちに寄り添う大切さを実感する機会となりました。

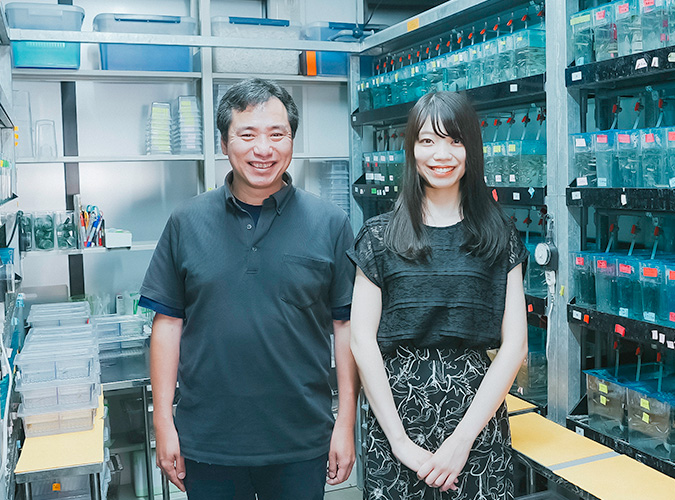

ボランティアを通じて、発達障がいやさまざまな困難を抱える子どもたちの現実を知る中で、「自分にもっとできることはないだろうか」と強く感じるようになりました。その思いから、3年次から特別支援教育を学べる早坂方志先生のゼミナール(ゼミ)に所属しています。ゼミでは、自閉スペクトラム症の子どもや知的障がいのある子どもの学習をサポートする上で、どのような手立てがあるのか、実践論文を読みながら学びました。実践論文とは、先行する実践例や研究成果を基に考案された、授業改善に役立つ指導方法を実践し、その内容や結果を論文化したものです。

現在は、「文字を書くことが難しい子どもへの支援」をテーマに卒業論文を執筆中です。ボランティアを通じて、文字を書くのが苦手な子どもや、一つ一つの文字と音を結び付けられない子どもに出会いました。例えば、自分の名前に用いられている文字を、一つの「塊」としては認識できても、その中の一文字を抜き出したときに、それを単独の文字として認識するのが難しいといったケースです。こうした子どもたちが文字を書けるようになるためには、どのようなサポートができるのか、その方法を知りたいと考え、このテーマを選びました。卒業論文では、実践論文に記述がある指導方法の事例を要因別に整理・分類し、それらを組み合わせた新たな提案も行う予定です。

早坂先生からは、とても手厚いご指導をいただいています。卒業論文に着手した頃、私は「書くこと」に関連する論文を中心に探して読んでいました。しかし、先生からは「書くこと」と表裏一体である「読むこと」をテーマにした論文も参考にすることで、より明確な根拠を示せることや、日本語を書けない外国人児童への指導事例も役立つことをご助言いただきました。自分では気付けなかった視点からのアドバイスをいただいたおかげで、多角的な考察を深めることができました。

競技かるたの課外活動、校友の教員採用試験サポートで実感した青学人脈の絆の強さ

高校時代にバスケットボール部のマネージャーを務めていた経験から、大学でも「CUBAバスケットボール愛好会」でマネージャーとして活動しています。

また、中学生の頃から挑戦してみたいと思っていた競技かるたを始めようと、「かるた愛好会」にも入りました。競技かるたは、「小倉百人一首」かるたの札を使うゲームなので、対戦相手に勝つためには多くのことを暗記する必要があり、最初は苦労しました。授業や課題が忙しく練習時間が十分に取れず、大会で結果を出せずに悩んだ時期もありました。しかし、相手より速く札を取れた瞬間や、イメージ通りの動きで札を取れた時のうれしさは格別で、大変さを上回る楽しさを感じています。先輩方から多くのアドバイスや励ましをいただき、「第38回全国かるたさがみ野大会」で入賞し三段に昇格できた時の喜びは深く心に刻まれています。OB・OGとの交流も盛んで、幅広い世代の先輩方と知り合えたことは、私にとって大きな財産となりました。卒業後も競技かるたを続け、さらなる昇段と成績向上を目指していきます。

全国かるたさがみ野大会で念願の優勝を果たし、三段に昇格した

全国かるたさがみ野大会で念願の優勝を果たし、三段に昇格した

青学のOB・OGとの絆の強さは、教員採用試験対策サポートでも実感しています。現役の教員・教員経験者の卒業生が集まる「白亜の会(青山学院大学卒業生教職員校友会)」は、教員を目指す学生に対して、小論文や面接の指導講座を開催してくださっています。小論文添削では、「こうした視点で勉強をしておくと良い」など、現場で活躍している教員ならではの実践的なアドバイスをいただき、一人での勉強が難しいと案じていた小論文対策で大きな支えとなりました。また、面接の指導を通じて、自分自身で気付いていなかった強みを発見することができ、アピールすべきポイントがより明確になったと感じています。

教員採用試験は、川崎市が2023年度から小学校教諭を対象に新設した大学3年次在籍者推薦(大学推薦)で受験したため、教育実習が未経験の状態での受験となりました。4年生の面接練習を見学させていただき、先輩方がどのような視点で自身の良さを面接でアピールしていくのか、さまざまな事例を知ることができました。この経験は、私にとって大きなアドバンテージになったと感じています。

「CUBAバスケットボール愛好会」の仲間と

「CUBAバスケットボール愛好会」の仲間と

多様な人と出会い、異なる視点に触れ、思考を深める学びの環境

川崎市の小学校教員採用試験に3年次で合格できたので、4年次には落ち着いて卒業論文や教育実習に力を注ぐことができました。教育実習は、母校の小学校で行い、1年生のクラスを担当しました。先生の言うことを少しずつ理解し始め、授業がようやく成り立ち始めたばかりの子どもたちが相手でしたが、板書に絵を加えるなど工夫をすることで、楽しんでくれる手応えを感じました。また、休み時間に「一緒に遊ぼう!」と誘ってくれる子どもたちとも親密な関係を築けたことが、とても良い思い出になっています。一方で、大学で学んだ授業開発の内容を、実際の学校現場で決められた時間内に実現するのは難しい点があることにも気付きました。今後は、現場の実情に即した授業作りを意識し、より実践的な工夫を重ねていきたいと考えています。

大学では、高校までとは異なり、答えのない問題や正解が複数ある課題に取り組むことが多くなります。履修生同士のディスカッションを通じて、お互いに意見が少しずつ変化し、議論を重ねて考え方が練り上げられていく過程は、とても面白く刺激的な体験でした。また、授業で読む本の中でも、著者によって意見が異なることはよくあることで、多様な意見に触れることで「こう考えていたけれど、こんな考え方もできるのか」と自分の考えを進化させることができました。その結果、自然と多様な視点を身に付けられたと感じています。

将来は、私が教員を目指すきっかけを与えてくださった先生のように、子どもたちの背中を押せる教師になりたいと思います。やりたいと思いながらも一歩が踏み出せない子どもや、迷いを抱える子どもが、前に進む勇気を持てるように支援するとともに、その体験が将来の自信につながるような小さな挑戦の場もつくれる教員を目指します。そのために、一人一人の子ども丁寧に向き合い、気持ちを理解して寄り添う姿勢を大切にしながら、青山学院大学で培った「わかりやすい授業を創出する技術」にもさらに磨きをかけていきたいと思っています。

青山学院大学には、全国各地から集まった多様なバックグラウンドを持つ人々と交流できる、魅力的な環境があります。このような出会いは、将来、教員として働くときにもきっと役立つと思います。また、教育現場で活躍する卒業生も多く、就職後のネットワークが広がることにも期待が持てます。教員を目指している人はぜひ、青学の教育人間科学部教育学科への進学を考えてみてください。

大学2年次の春休みにセブ島でのボランティアツアーに参加。現地の子どもたちと交流した

大学2年次の春休みにセブ島でのボランティアツアーに参加。現地の子どもたちと交流した

※科目のリンク先「講義内容詳細」は掲載年度(2024年度)のものです。

教育人間科学部 教育学科

青山学院大学の教育人間科学部は、教育学科・心理学科を連携によって、「人間」の多様な側面について総合的に学べる多彩な講義、演習や実習を展開しています。同時に、教育・心理それぞれの分野における専門知識を土台とした、理論的な知と実践的な知をバランスよく身に付けることを目指します。現代の人間に関わる諸問題を読み解き、社会の要請に答える能力と、自ら行動するための課題解決能力・自己教育力を育成します。

教育とは、年代や環境を問わず生涯にわたって行われる普遍的なものです。教育学科では、乳幼児期から老年期に至るライフサイクルの中で、人間がどのように発達・学習・社会化・成熟していくのかを学修し、3年次に選択する専門分野の学びを通して、教育の本質と理想の姿、教育の担い手である人間という存在について理解を深めます。幼稚園から高等学校まで幅広い教員免許状の取得が可能です。