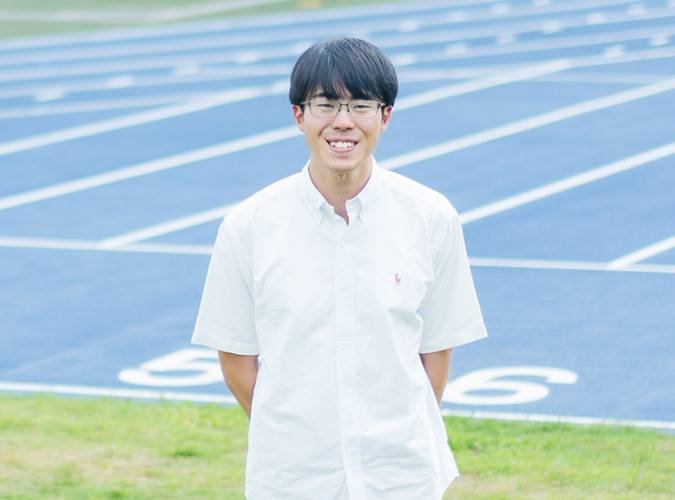

真剣に学んだ授業が力に。世界的AIコンペティション第5位入賞。

理工学研究科 理工学専攻 機能物質創成コース 博士前期課程2年

OVERTURE

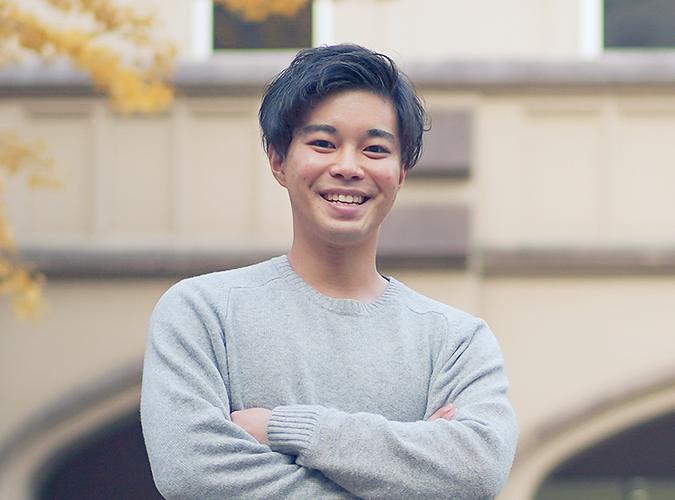

AIを独学で学び始めてわずか1年半、世界的なAIコンペティションで第5位入賞を果たした野中敬翔さん。学部時代の学びや自習法、共同研究、コンペティションでの勝因などについてお話いただきました。

授業を通じて電気電子工学がますます興味深く感じられるように

PCやゲームが大好きだった高校時代。ゲームの自動操作プログラムを作るうちに、PCの仕組みや電気電子の世界に引かれていき電気回路が得意になりました。そのうえ、父が電気電子工学分野の仕事に就いていたこともあり、自宅には関連書籍が多く、大学では電気電子工学を学ぶことに決めました。

大学に入学してからは、多彩な授業に触れる中で、この分野への関心がさらに深まりました。特に主体的に取り組んだのが、学部3年次に受講した「電子計算機工学Ⅰ」です。この授業では難解な内容が丁寧に解説され、補助資料や事前学習動画も十分に整備されていました。そのおかげでこの分野が大好きになり、積極的に予習・復習に取り組んだ結果、最終的には定期試験で満点に近い点数を取ることができました。

また、「情報処理」に関する授業は、自分の学習スタイルに大きな影響を与えてくれました。この授業では、終始あらゆることが厳密な定義に基づいて進められ、それがとても新鮮に感じました。「分からなくなったら、基礎となっている定義まで戻ることで理解できる」という仕組みは、それ以降の自学自習において「まず定義を明確にする」ことの重要性を深く理解するきっかけとなりました。

学部時代に身に付けた学習方法を生かして、AIを学ぶ

学部3年次までの授業での学んだことをベースにさらなる成長を求めて、学部4年次の卒業研究では、学外の大学との共同研究が活発な春山純志先生のナノエレクトロニクス研究室を選びました。ここでは学外連携ならではの知見やリソースに触れることができ、広い視野を持った研究環境を経験することで自分の成長にもつながりました。

特に、春山研究室との共同研究が盛んな東京大学 物理工学科の齊藤英治先生の研究室において、学部から継続している「物理学×AI」をテーマとして研究に没頭し、研究力を大きく伸ばすことができました。現在、私が取り組んでいるのは、物質中の電子の散乱源がもたらす固有の電気伝導データ(量子指紋)を大量に集め、それをAIに学習させることで、測定しなくてもこの量子指紋を予測できるAIシステムの開発です。うまく開発が進めば、電子デバイスの開発段階で電気の流れ方を事前に予測し、発熱しやすい箇所に適切な放熱対策を施すといった応用が期待されます。

春山研究室は、物性物理(ナノサイエンス)の研究で有名ですが、一方で私はその中で初めてAI分野(「物理学×AI」)に挑戦したメンバーでした。自学自習も多く苦労しましたが、上記齊藤研究室の特任研究員である横井直人先生が気にかけてくださり、的確かつ丁寧なご指導をしてくださり、辛抱強く支えてくださったおかげでなんとかこの分野に粘り強く取り組み続けることができました。また、学部時代に学習方法をある程度身に付けていた面も大きかったと思います。

2024年度学生表彰授与式

2024年度学生表彰授与式

AIは現在も急速に進化しており、体系的な学び方はまだ確立途上で、学習法も人それぞれです。私の場合はプログラミングが得意だったこともあり、まずAIの構造を先に理解して、後から理論を学んでいくという方法で学習していきました。「深層学習(ディープラーニング)」は適用範囲が広く、画像や言語・音声など、さまざまなデータを扱えますが、例えば、画像系の深層学習は、画像に映っている物体の認識精度を競い合う国際的なコンペティション「ILSVRC(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)」とともに発展してきた歴史があります。こうしたコンペティションで優勝した解法を調べて学ぶという方法が、最初の学習ステップとして非常に効果的でした。

日々、新しい深層学習モデルが現れるので、常に最新の動向を追い、新しい手法を学んでいかなくてはなりません。AIの分野に身を置く限りは、ずっとキャッチアップし続けなければいけないわけです。それがこの分野の大変さであり、面白さでもあります。

腕試しとして参加した世界的AIコンペティションで第5位に

AIの学習を本格的に始めてから1年半ほど経った頃、世界で自分の技術力がどの程度通用するのかを試したいと思い、「LLM 20

Questions」というコンペティションに参加しました。このコンペティションは、質問者と回答者のペアで、秘密のキーワードを予測する対戦型のAI推論ゲームです。

参加者は質問役・回答役のLLMをそれぞれ開発し、他の参加者とペアを組んで対戦します。参加者は、質問役(Guesser)と回答役(Answerer)のLLMを開発し、それぞれを提出します。実際のラウンドでは、自分が作ったGuesser

LLMとAnswerer

LLMがペアを組むわけではなく、他の参加者のLLMと組み合わせてゲームが行われます。そのため、モデル同士の協調性や汎用性が試される仕組みになっています。

コンペティション開始から最終提出日までの3カ月間は、LLMの精度を高めるために参加者同士がWeb上で活発に情報交換を行う、海外特有の文化があります。参加者同士の議論を通じて技術を磨き合いました。私の場合、すべてのディスカッションでの展開を先読みして、そこからどういった手法が強いのか有力な手法を見極めた上で、独自の改良を加えていくという方法でキーワードの予測システムを構築していきました。実際にコンペティションに参加したのは、最終提出日の2週間ほど前でした。

「LLM

20 Questions」第5位に入賞した時の記念写真

「LLM

20 Questions」第5位に入賞した時の記念写真

参加するにあたり、まず取り組んだのが英語対策でした。世界規模のコンペティションなので言語は英語なのですが、それを都度日本語に翻訳していては本来の思考力が発揮できないと考え、自作のアプリで、コンペ全体のやりとりを即時に日本語へ翻訳・表示できるようにしました。このアプリは、英語に不安があった私の大きな武器になりました。

最終提出日以降の評価ラウンドでは、秘密のキーワードリストにどのような単語が含まれているのかが公開されなかったので、どのようなキーワードリストになるか推定し、自分で作成する必要がありました。今回のコンペティションで私が最も工夫したのがこの部分で、「秘密のキーワードに設定されているのは概念等ではなく、現実世界に実体をもつ物を表す単語だろう」という仮説のもと、映画やドラマに使用される名詞や、画像のキャプションに使われる名詞を収集し、キーワードリストを生成しました。その後、キーワードごとに、出現頻度に応じて0と1のコードを割り当てるアルゴリズムを構築し、キーワードの予測精度を高めていきました。

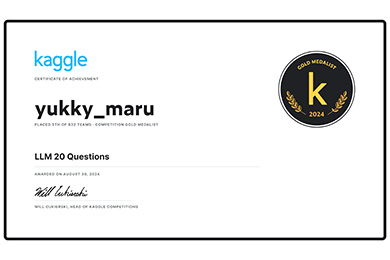

今回の「LLM 20 Questions」コンペティションには、世界中から約6,500人がエントリーしました。数多くの参加者の中で、私が提出したプログラムの評価スコアが、オックスフォード大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)、東京大学などのチームと並んで第5位に入賞したため、金メダルと賞金8,000ドルを獲得することができました。自動翻訳アプリの実装や独自のアルゴリズム構築を成し遂げられたのは、本学の授業や春山純志研究室および齊藤英治研究室での研究での学びが大きな支えとなったと感じています。本当に感謝しております。

Kaggle証明書

Kaggle証明書

熱心な先生との出会いが、次の目標を見つけるきっかけに

博士前期課程を修了した後は就職することが決まっていますが、研究が大好きなので、可能であれば企業に勤めながら博士後期課程に進学もしたいと思っています。特に、最近は視覚と言語の両方を統合的に扱う大規模視覚言語モデル(VLM)を作りたいという思いがあります。例えば、実験の様子を撮影した動画をAIに学習させ、次の手順を指示できるようなVLMを開発できれば、実験の効率化に貢献できると考えています。

現在、さまざまな業界で日本社会が直面すると予測される2030年問題が取り沙汰されていますが、研究機関などの高い専門性が要求される現場では特に人手不足や技術の継承問題が深刻化すると懸念されています。そうした社会課題の解決に、VLMの実装研究を通じて貢献したいと考えています。

入学当初、AI研究の道に進むとは思いませんでしたが、授業や先生方との出会いが扉を開いてくださいました。先生方が、私が理解できるまで根気強く教えていただいたことが、今の自分につながっています。青学には、学生思いの熱心な先生がたくさんいらっしゃいます。大学で学ぶ内容は高校よりも難易度が上がりますが、だからこそ、自分の信頼できる先生を見つけて、全力で学んでほしいです。理解が深まるだけでなく、多角的な視点や自分なりの学び方を身に付け、より人生を豊かにするものにもきっと出会えると思います。

屋久島の豊かな自然の登山道にて

屋久島の豊かな自然の登山道にて

※各科目のリンク先「講義内容詳細」は掲載年度(2025年度)のものです。

理工学部 電気電子工学科

青山学院大学の理工学部は数学、物理、化学といったサイエンスと、テクノロジーの基礎から最先端を学ぶ環境を整備しています。国際レベルの研究に取り組む教員のもと、最新設備を駆使した実験、演習、研究活動の場を提供するとともに、独自の英語教育を全7学科統一で実施。未来志向のカリキュラムにより、一人一人の夢と可能性を大きく広げます。

私たちの暮らしを支えている電気や電子、磁気。これらを制御し、応用することで社会に役立てるのが「電気工学」「電子工学」です。あらゆる産業に活用されており、さまざまなフィールドで日々技術革新が進んでいます。電気電子工学科では、進展するテクノロジーに対応していくための応用力と、新技術創出の源泉となる基礎力をバランスよく身に付けられるよう、多面的な学びに注力しています。