物理学で鍛えた論理的思考力。宇宙分野での活躍をめざして次のステージへ

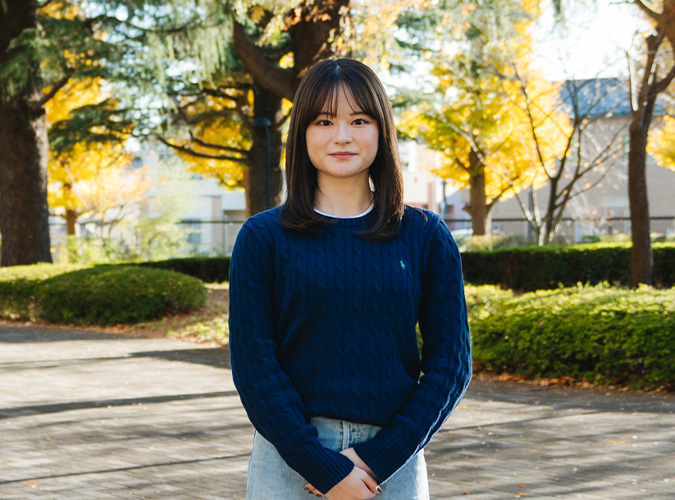

理工学部 物理科学科 4年

OVERTURE

高校時代に芽生えた物理への探究心を深め、青山学院大学理工学部で論理的思考力を磨いてきた森山覚さん。授業や実験を通して学業成績優秀者〈最優秀賞〉を受賞し、現在は坂本研究室で人工衛星「ARICA-2」の開発に挑んでいます。

公式の導出や解釈を詳しく学ぶ物理科学科の授業で「苦手」が「興味」へと変化

小さい頃から理系の分野に興味がありました。物理に心をぐっと掴まれたのは、高校生のときです。身の回りの現象は、あるルールに基づいて起きていると知り、その面白さに引き込まれました。しかし、「なぜこの公式を使うのか?」「どうしてこういう計算になるのか?」と疑問を持っても、先生から「これ以上は、大学で学ぶ内容だから」と言われてしまうことが多く、ますます自分で理解したいという思いが強まりました。こうして「大学で物理を学ぼう!」という気持ちに火が付き、物理科学科へ進学しました。

大学に入学後、研究するための意識面で成長を促してくれたのが2年次後期に履修した北野晴久先生の「熱物理学」です。高校では熱力学が抽象的に感じられて、最も苦手な分野でしたが、この授業では「このような実験からこんな結果が得られた。これを式に起こしてみよう」「導かれた式から読み取れることは?」というように、北野先生が公式の導出や原理の順を追って詳しく説明してくださり、非常にわかりやすかったです。苦手意識がどんどん解消されて、いつの間にか興味へと置き換わっていく感覚が鮮烈でした。「式の背景にある物理的な意味を読み解きながら、理論と現実をつないでいく」というあらゆる専門科目を学ぶ上で必要となる考え方を体得できたことは、本当に大きかったと思います。

宇宙への興味から、超小型衛星「ARICA-2」の開発に挑戦

研究分野として漠然と魅力を感じていたのが「宇宙」でした。子どもの頃に宇宙関連のテレビ番組を見て以来、ずっと興味があったのです。そんな私の宇宙への関心をより強く後押ししてくれたのが、1年次に履修した「力学Ⅱ」や3年次に履修した「原子核物理」の授業でした。担当の坂本貴紀先生が授業の合間にしてくださる数分間の“宇宙についての雑談”が印象的で、特に「力学Ⅱ」の授業内で紹介された「James Webb Space Telescope(ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡)」が撮影した天体画像の美しさに衝撃を覚え、「未解明なことばかりの宇宙の研究をしたい」と心が決まりました。宇宙の解明には幅広い科学の知識が必要と考え、卒業要件に関係なく専門科目を積極的に履修しました。4年次からは多角的な切り口で宇宙に関する研究を行っている坂本先生の研究室に所属しています。

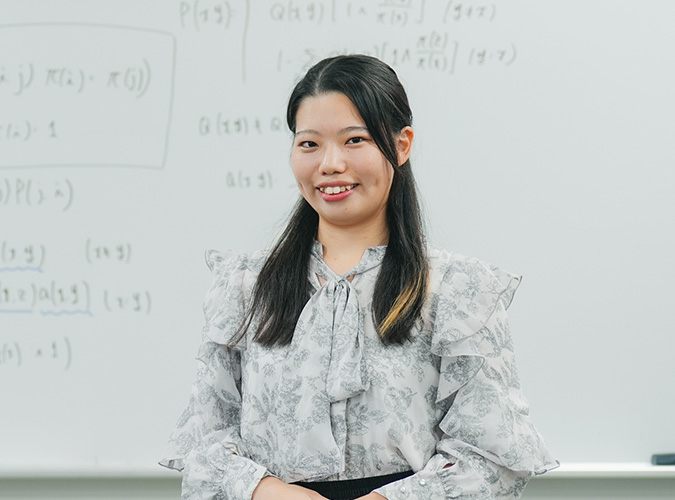

坂本研究室のミーティングの様子。先輩たちから学ぶことも多い(手前のテーブル左手奥が森山さん)

坂本研究室のミーティングの様子。先輩たちから学ぶことも多い(手前のテーブル左手奥が森山さん)

現在取り組んでいるのは、今年度に打ち上げを予定している超小型衛星「ARICA-2」の開発です。このプロジェクトは約2年前から進められてきたもので、JAXA 革新的衛星技術実証4号機の実証テーマの一つにも選ばれています。私も前々からこの話を聞いていて、「衛星の開発に関わることができるなんて滅多にないチャンスだ!」と心をひかれていました。

「ARICA-2」には民間衛星通信端末に加えて、アマチュア無線機を搭載することになっており、一般のアマチュア無線家にもARICA-2との通信を楽しんでいただけるように、設備や機構を開発するのが「アマチュアミッション」と名付けられた私のタスクです。このミッションを一人で担当することになり、アマチュア無線については一から勉強を始めましたが、プログラミングの授業で培った思考法が実践に役立っています。初めてのことばかりで手探り状態であるものの、タスクの全体像が少しずつ見えてきており、確かな手応えを感じています。

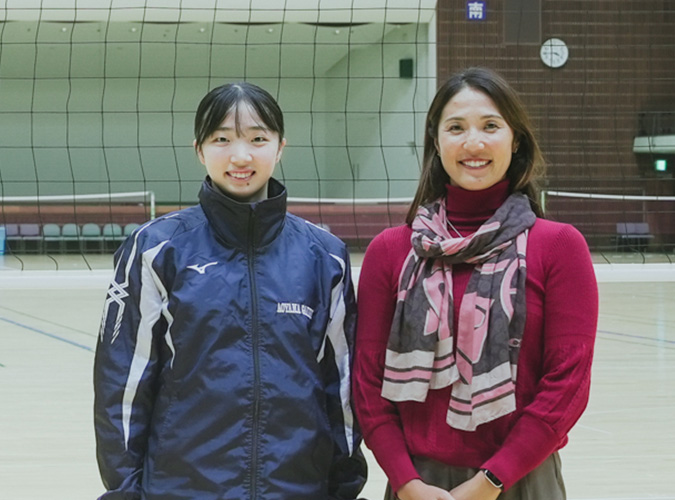

坂本研究室のメンバーで(前列坂本先生の左が森山さん)

坂本研究室のメンバーで(前列坂本先生の左が森山さん)

坂本先生は、学生目線に立って一緒に考えてくださるフランクなお人柄です。研究室にいらっしゃることも多く、困ったら気兼ねなく相談できますし、衛星開発の先駆者でもある先生の意見を聞くことができるのは心強いです。気さくな雰囲気は先輩方も同じで、研究室はとても居心地が良く、皆が自主的に研究に向き合っているように感じます。何より、全員で大きな目標を共有しながら研究を進めていくことが本当に楽しく、毎日が充実しています。打ち上げ後の運用に支障がないよう、担当しているタスクは完璧な状態を目指したいと思っています。

関連リンク:超小型宇宙機研究所の速報実証衛星

ARICA-2が JAXA 革新的衛星技術実証プログラムに選定 | 青山学院大学

研究活動の充実も、成績の向上も、しっかりした土台があってこそ。大学院でさらに探求を続けたい

学業成績優秀者表彰で最優秀賞をいただくことができましたが、入学当時は大学の授業についていけるか不安だったことを覚えています。そんな私が前向きに学び続けられたのは、物理科学科の「基礎を大切にする」カリキュラムが大変自分に合っていて、学びをスムーズに進めることができたからだと思います。たとえば、1年次は物理学に必要不可欠な数学の勉強に注力し、2年次では電磁気学や量子力学などの基本的な物理学に触れていきました。このように、段階的に知識を積み上げていける学びの流れがあったからこそ、その後の専門科目も無理なく理解を深めていくことができました。研究活動においても、考察のヒントが「基礎の学び」の中に含まれていることが多く、あらためてその重要性を実感しています。学科の先生方も、授業内外を問わず学生からの質問にいつも快く応じてくださり、研究室も自由に訪ねやすい雰囲気がありました。こうした環境も学びやすさにつながっていると感じます。

私は家に帰ると集中力が切れてしまうタイプなので、授業からアルバイトまでの空き時間などは学校に残り、課題やテスト、研究の準備などにあててきました。その際一人で黙々と勉強するのではなく、友人たちと疑問を持ち寄り、共有しながら切磋琢磨して勉強していたことが良い成績につながった一つの要因ではないかと思っています。また、教わった内容の中に少しでも疑問点があると、授業のノートを何度も見直し内容を咀嚼して納得できるまで理解を深めてから最後に問題を解くようにしていました。一つの式や観測結果に物理的意味を見出すまでの探究の過程が、物理を専門とする「物理屋さん」としての思考力を育ててくれたのだと思います。

ようやく始まった研究を1年で終えるのは物足りないと感じているため、学部卒業後は大学院に進み、引き続き宇宙について研究を続けていくつもりです。その先の展望は、研究者を目指すなら博士後期課程まで、企業の技術職に就くのであれば博士前期課程での卒業と、まだ漠然とはしていますが、いずれにしても何らかの形で「宇宙に関わる仕事」がしたいという思いは明確に持っています。

高校生の皆さんの中には、物理はあいまいで難しく感じる方もいるかもしれませんが、理系科目の中でも、大学での学びとのギャップが最も大きいのが物理ではないかと思います。青学の物理科学科の授業で、これまで触れてこなかった内容を深く学ぶことで、視界が大きく開けるような感覚を得られるはずです。その「視界が開ける瞬間」を楽しみに、ぜひ物理の世界に飛び込んでみてください。

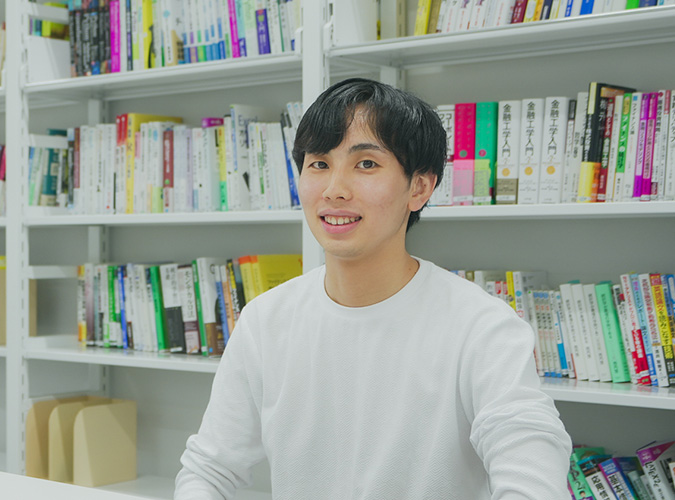

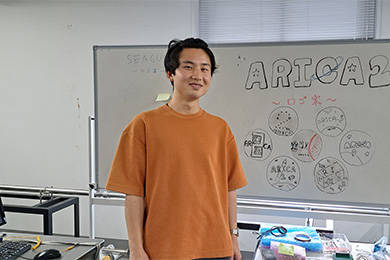

研究室にて。「ARICA-2」の開発に向けて邁進中

研究室にて。「ARICA-2」の開発に向けて邁進中

※各科目のリンク先「講義内容詳細」は掲載年度(2025年度)のものです。

理工学部 物理科学科

青山学院大学の理工学部は数学、物理、化学といったサイエンスと、テクノロジーの基礎から最先端を学ぶ環境を整備しています。国際レベルの研究に取り組む教員のもと、最新設備を駆使した実験、演習、研究活動の場を提供するとともに、独自の英語教育を全7学科統一で実施。未来志向のカリキュラムにより、一人一人の夢と可能性を大きく広げます。

物理学はシンプルな根源原理を理解することによって、幅広い科学分野に応用できる学問です。物理科学科では、基礎物理学をはじめ、固体、宇宙、生物といった対象が絞られた分野、さらには超伝導、ナノテクノロジーなどの最先端応用分野まで、さまざまな階層・スケールサイズの物理学をカバーします。充実した設備環境での実験・演習形式の授業により、理解を深め実践力を高めます。